「政治に関心があるのは、若者よりも年長者」

2年前の衆院選の時、私は東京にいて、投票日に選挙に行った。投票所が閉まる1時間ほど前だったが、20代はほとんどいなかった。周りの20代や30代の知人に聞くと、「土日くらい寝ていたい」と言う。平日は仕事でヘトヘトで、選挙に関心を向けるエネルギーはないそうだ。「便利な期日前投票がある」といっても、そもそも選挙に行かない人にとっては、投票という行為自体が面倒なので、響かない。偉そうなことを言っている私も、(比較的よく行く方だが)政治自体に、さほど関心があるわけではない。

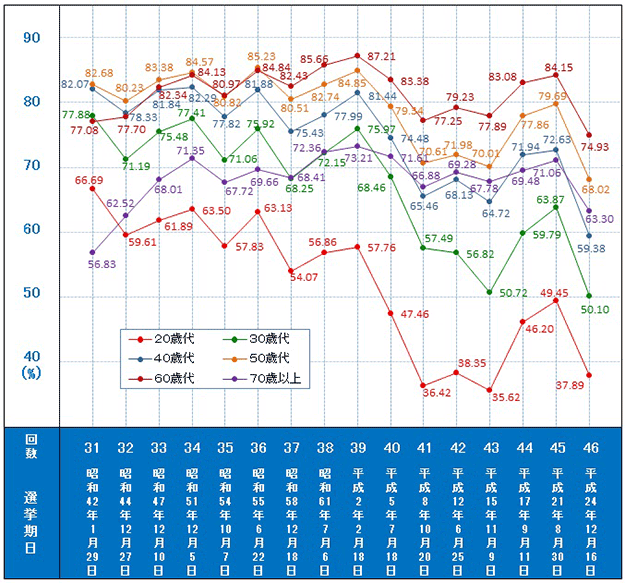

もしかすると昔から、若者は政治に対してシラケており、選挙なんて行かなかったのかも……と思い、年代別投票率の推移を見てみた。「公益社団法人 明るい選挙推進協会」による、下記のグラフだ。

<衆議院議員総選挙年代別投票率の推移>

(公益社団法人 明るい選挙推進協会より)

政治に関心を失ったのは、バブル世代から?

これを見ると、グラフ左端の「1967年」以外は、一貫して20代の投票率が、上の世代より低い。対して50代と60代は、いつの時代も投票率が高い。「政治に関心があるのは、若者よりも年長者」というのが、昔から変わらない傾向だ。

それでも、1967年から1980年までは、多くの20代(約6割)が選挙へ行っていた。これが大きく下落し、20代の半数が選挙へ行かなくなるのは、1993年の衆院選以降のことだ。93年の20代といえば、60年代後半~70年代前半生まれ。「バブル世代」と、いわゆる就職氷河期の「ロスジェネ世代」にあたるだろうか。

バブル世代とロスジェネ世代の投票率は、彼らが30代を迎えた2000年になっても56%、2003年には50%と低空飛行を続けている。ただし、バブル世代の一部が40代となった2年前の衆院選では、40代の投票率が59%と比較的高くなった。年齢が上がるにつれ、政治への関心が増す人もいたのだろう。

80年代生まれの無関心

さらに政治への関心が低いのは、自分も含む1970年代後半~80年代生まれだ。20代だった2003年の投票率は35%で、「20代の3人に1人しか選挙に行かない」が定着してしまった。この世代や、続く20代の投票率が今後、著しく上昇することはないと思う。生涯未婚率は上昇を続けており、今の20代のうち、将来家族をもつ人の割合は、かつての世代とは比べ物にならないほど減る。子育てなど身近な問題(もちろんそれだけではないが)を通して、政治に関心をもつきっかけがないまま、歳を重ねる人が増えると思う。

「投票しても、若い世代に見返りはない」「政治は自分たちを守ってくれない」

「投票しても、若い世代に見返りはない」「政治は自分たちを守ってくれない」というムードが、多くの若者の間に漂っている。この諦観をもつのに、学歴や職業は関係ない。むしろ、高学歴で、大企業勤めの20代が、「選挙なんて税金かけたお祭りでしょ? たとえ20代の投票率が2倍になったって、60代以上の投票率を考えれば敵わないよ」と、理詰めで「投票行動のムダ」を言うケースもある。こういう説を聞くと、「やっぱり投票しても意味ないよね」と思ってしまう。

政治に関心をもつ祖父の「怒り」

私の祖父は、75歳以上の「後期高齢者」だが、いつも元気に選挙へ行くし、新聞や雑誌に投稿したり、集会に出かけて行ったりしている。その原動力は「怒り」だ。祖父には戦後、それまでの主張をひっくり返してお仕着せの「民主主義」に寝返った日本政府への怒りがあり、アメリカの核の傘のもと、経済成長をニンジンのようにぶらさげて、地方に原発を押し付けてきた政府への怒りがある。「不戦の誓い」はどこへやら、いつの間にか「戦争ができる一人前の国家」を目指そうとしている政府への怒りもある。なんというか、「55年体制」そのものへの怒りが感じられるのだ。

そういう祖父たちに対し、自分のなかには一切の「怒り」がないことに気づく。「怒り」の代わりに、「不安」だけがある。それは不満ですらなく、「何とかして自分の身だけは守らなければ」とか、「いつか『負け組』になってしまうのではないか」といった、漠とした不安だ。社会への「不満」もないことはないが、それを「怒り」にまで発展させるのは分不相応な気がして、怒れない。だいたい戦後の経済成長を支えてきた祖父たちのように、大した貢献もしていないのに「怒る」なんて、おこがましい気がする。

もっと「権利を主張していいのだ」と思いたい

「怒れる人」たちは、権利を主張している。「われわれには、基地のない平和な島に住む権利がある」とか、「大企業に甘い税制を何とかせよ、われわれ中小企業にも成長する権利がある」とか、「子育て世帯への再配分が少なすぎる。もっと支援がなされて当然だ」とか。

そうした権利を主張するのは、国民として当たり前だが、なぜか自分にはできる気がしない。この無力感はなんだろうか。他の人はどうか分からないが、自分に限っていえば、権利を主張できるほどの「義務」を果たしていない、という罪悪感があるように思う。

本当は「もっと求めていい」はずなのだ

女性として、「適齢期」なのに子を産んでいない罪悪感、正社員として働かず、経済的にもあまり国家に貢献していないなどの「罪悪感」がある。収めている税金も少ない。消費増税は、生活にけっこう堪えたが、まだ「ジリ貧」にはなっていない。食べるものと寝る場所があり、ある程度の収入があり、「基本的人権」は満たされていると感じる。だから、何かにつけて「もっと権利を主張していいのだ」と思えないのかもしれない。今以上を求めてはいけないと思う。しかし、本当は「もっと求めていい」はずなのだ。そしてその第一歩が、投票へ行くという簡単なことなのだ。「権利」と「義務」は、絶対にセットではないし、トレードオフでもない。悶々としながら、各党のマニフェストを見比べている。

「怒り」をつくるには

社会に対し、正当な「怒り」をもって「権利を主張してもいいのだ」と思えるようになるには、何が必要だろうか。私はまず、「知る」ことから始めたい。幸い、昨年の「ネット選挙」解禁で、私たちは選挙期間中にネットで政治家の主張を見ることができるようになった。たとえ、政治家の言うことが信じられなくても、色んな人が、選挙に関して役立つ情報を整理してくれている。

この「ポリタス」をざっと眺めてみても、安倍政権のこれまでの施策を、とりあえずは評価するという次のような意見「実行されない計画はただのゴミ(小山龍介)」もあれば、「アベノミクスに、アベノリスクを見る(八木啓代)」と、大企業優遇で庶民に冷たいなど「アベノミクスの負の側面」を知らせてくれる意見もある。先日から話題になっている「落としちゃ「ダメよ~、ダメダメ」な衆院選候補者リスト(駒崎弘樹)」も、ロビイング活動を行ってきた彼ならではの意見で、面白い。

事実を知れば、「こんなに不公正なことがあっていいのか?」と——少しずつではあるが——怒りが湧いてくる。今まで知らなかっただけで、私たちにとって「不都合な真実」はたくさんあったのだ。そういう社会の不公正を、まずは知ることから始めたい。「無知」や「無関心」は、あきらめや無力感、漠とした不安しか生まないが、「知ること」は、正当な怒りを生む源泉となる。われわれはふつふつと湧いてきた怒りを、投票所へ持って行くべきなのだ。自分には「怒る権利」があるという、ただ1つのことを証明するために。

Photo by Manish Prabhune(CC BY 2.0)