「原子力的な日光の中でひなたぼっこをしていましたよ」

終戦からまだ間もない1946年にGHQのホイットニー准将が口にした言葉だと伝えられている。

今回の参院選では「改憲」の是非が問われているといわれる。憲法をどのように改正するか、すべきでないかついては、もちろん様々な論点がありえるが、ここに引いたホイットニーのセリフは日本国憲法が誕生する最初期に述べられ、その性格づけに強く影響したと考えられるものだ。改憲について考える際に今なお最も基本的な参照点とすべきだろう。

総司令官は諸君の憲法草案を全く容認できない

1946年2月、幣原内閣に憲法改正担当の国務大臣として入閣していた法学者・松本烝治や外相だった吉田茂らが集まっている会議室に、ホイットニーは突然現れたという。そして「総司令官は諸君によって準備された草案を研究された結果、全然容認できないと言われる。私はここに総司令官の承認を得た文書を携えてきた」と述べて書類を手渡した。検討に少しの時間を与えよう——。そう言い残してホイットニーはいったん部屋のベランダに出た。そして約15分後に戻ってきて述べたのが冒頭のセリフだったという。占領期の日本を取材して回り、貴重な記録を数多く残したマーク・ゲインの『ニッポン日記』に書かれている。

Photo by USMC Archives (CC BY 2.0)

巨大な核融合反応体である太陽の光を浴びていたことを述べたものだと解釈する説もあるが、かなり無理がある。「原子力的日光」とは当時、アメリカだけが実用化に成功していた原爆の閃光を指していると考えるのが普通だろう。世界中が米国の「核の光」の下に入り、もはや通常兵器による戦争は無意味になった。核の力による穏やかな平和の実現、つまりパックス・アトミカとでもいうべきパックス・アメリカーナの到来をホイットニーは「原子力的日光の中のひなたぼっこ」という言葉に喩えて予言した。その時、彼が日本側に手渡した文書には「日本は戦争を永久に放棄し、軍備を廃し、再軍備しないことを誓う」という、後に憲法9条に結実する条項が含まれていた。アメリカのみが放つ核の光の下で戦力を放棄し、平和に至る「アメリカ以外の国」の嚆矢に日本はなるはずだった。

Photo by jinterwas (CC BY 2.0)

「与えられた」憲法と、安保の上の平和

戦後憲法が押し付けかどうかは、その制定に至る手続きを詳細に検討したうえで判断すべきだが、いわゆる平和憲法成立の背景に「原子力的日光」と喩えられる強力な暴力が控えていた構図、つまり加藤典洋が『敗戦後論』で指摘した「ねじれ」があった事情は当時の状況において認めておく必要があるだろう。そうした時代認識なしには憲法論は机上の空論となる。

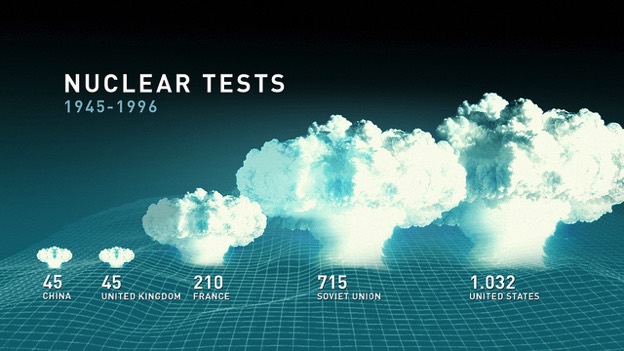

しかしアメリカがパックス・アトミカを実現するシナリオは結局、反故とされた。日本国憲法が公布された1946年11月の時点ではアメリカは唯一の核保有国だったが、憲法が施行された1947年5月までの間には冷戦構造を確定するトルーマン・ドクトリンが提示され、1949年8月にはソ連が原爆実験に成功して核の一国独占体制は崩れた。

Photo by ROBERT HUFFSTUTTER (CC BY 2.0)

こうして憲法が前提とした世界情勢と、現実の国際社会の展開が大きく乖離しつつあった中で、「部分的」再調整を図ったのがサンフランシスコ講和条約と同時に締結された日米安保条約であった。独立を回復すると同時に日米安保体制の枠組みの中に入ることで、安保体制こそが日本の安全を守る「実質」となり、憲法9条は日本の平和主義を象徴する存在に格上げされることになる。革新勢力はそんな憲法の平和主義を護持するポーズを自分たちのアイデンティティとした。その一方で保守勢力は安保体制堅持の構えを取りつつ、自主憲法制定を主張し続けてはいたが、いわゆる「芦田修正」の隙をつくかたちで自衛の建前の下に一定の兵力を回復し得た後には、9条を改正する強い動機づけを持たず、反発を回避するためにあ敢えて「平和の象徴」には本格的に触らない消極的な姿勢を取り続けた。こうして安保という掌の上で「象徴」を巡る駆け引きが繰り広げられていたというのが55年体制の一つの側面であった。

Photo by Municipal Archives of Trondheim (CC BY 2.0)

「核の傘」による安全保障への疑い

しかし前提となる安保体制が確実性を欠き始めたと感じれば保守勢力は具体的な行動にでる。布川弘「『核の傘』と核武装論」(『核の世紀』所収)によれば、1961年に池田勇人首相は閣内に核武装論者がいることをラスク国務長官に告げている。1962年には既に引退の身であった吉田茂が日米安全保障条約の不確実性を指摘し、「日本の国民は自国を自らが守る気概を持たなければならない」と発言したことが朝日新聞7月13日夕刊に報じられている。安保の生みの親である吉田がそこに確実性の欠落を感じ始めた原因は「中国の原子力の発展」であった。まだ中国の核実験は成功していないが、1955年に核保有を宣言した中国がそれを近いうちに実現するのは確実と思われていた。布川前掲論文によれば、日本の新聞は報じていないが吉田は更に踏み込んで考えを持っており、海外の報道を通じてそれを知った当時の駐日大使であったライシャワーは日記に「吉田元首相が日本の再軍備についてとんでもない発言をし、驚いたことに核兵器にまで触れた」と記している。

佐藤栄作は1964年に首相になると早速ジョンソン大統領との会談を求めた。その目的は防衛問題の会談であり、「相手国が核兵器を保有するのであれば自分たちも同じようにするのは当然である」とする考えを会談で述べることを、あらかじめライシャワー大使に伝えていた。こうした佐藤の意向は米側に伝えられ、日米安保の内容確認が改めて必要だという認識を米側に持たせた。そしてジョンソン・佐藤会談ではジョンソン大統領が「日本はいかなる核兵器も持たず、一方アメリカは所有しているのであるから、もし日本がその防衛のためにアメリカの核抑止力を必要とした時には、アメリカは約束に基づき防衛力を提供する」と延べ、「核の傘」論を改めて明示的に示している。

Photo by The Official CTBTO (CC BY 2.0)

フィクション化した日米安保

こうした日米間のやりとりについて布川は「相互確証破壊を前提とした核戦略において、アメリカが日本のために核抑止力を提供することは常識的には考えられない。おそらく、それは佐藤首相、あるいは日本政府関係者も了解していたと考えられる。いわば「核の傘」は砂上の楼閣であって、実際には何らそれに依存することは不可能で、したがって日米安保体制というものも極めて不安定なものであることが、逆に明らかになっていたのである。しかし難しい点は、アメリカが核拡散を望んでいない以上、日本政府がそうした砂上の楼閣を信じているとアメリカ側に理解してもらい、核武装の意思を政府としては抑制しているという素振りを見せないといけないことであった。これは、国内の反核世論と向き合う上でも必要なことであった。実際には信用していないにも関わらず、アメリカに核抑止力の提供を要請したことも、そうした演技のなせるわざであった」と書いている。

アメリカの核兵器独占が崩れた以上、核の傘は相互確証破壊関係で結ばれた核保有国同士がそれぞれの自国を守るものにしか実はならない。傘は非核保有国の日本

にまでは差し伸べられないはずなのだが、それでもアメリカはあ敢えて「核の傘」を公式に言挙げし、日本の自民党政権はそれを信じたふりをする。中国の核保有を前に日米安保条約はフィクション性の高いものに変わってゆく。

憲法9条の下、核保有は可能なのか?

そうした日米安保体制の擬制化の一方で自民党政権は独自の戦略として核武装オプションを捨てていない。1968年に高辻正己内閣法制局長官が参議院予算委員会で「自衛隊が憲法上、容認されるという解釈、まさにそれが兵器にたいする解釈でもある。核兵器とその他の兵器は、憲法上では何の区別もない」と述べている。1978年には園田直外相が衆議院外務委員会で「憲法の規定自体に拘束されて日本が核兵器を保有できないとするものではない」とし、1984年には茂串俊内閣法制局長官が「日本には固有な自衛権があり、最小限必要な自衛力をもつことができる。したがって、その範囲で核兵器を保有できるというのが政府の見解」であると述べたと報じられている。1998年6月、大森政輔内閣法制局長官は参議院予算委員会で、核兵器の使用と憲法9条との関係について「核兵器の使用も、わが国を防衛するための必要最小限にとどまるならば、可能ということに論理的になろうかと考える」と答弁した。こうした流れは解釈改憲のもうひとつの歴史的側面として注目されるべきだろう。

もちろん核不拡散体制の中で核武装オプションは限りなく実現困難な選択肢であり、その可能性のほの仄めかし自体が一種のフィクション性を帯びている。それは、とりあえずは日米安保体制の「核の傘」論というフィクションを補うフィクションとしての政治的言説に過ぎない。しかし北朝鮮も核を保有している(とされる)今や、自前の核武装というフィクションによって核の傘というフィクションを補填する必要性は高まっていよう。北朝鮮が寧辺の核施設の利用再開を表明した2002年に福田康夫官房長官が「核兵器の保有は憲法上否定されない」と語り、「非核三原則見直し」に言及した。最近でも横畠裕介内閣法制局長官が2016年3月18日の参院予算委員会で「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」と答えている。

Photo by Eric Golub (CC BY 2.0)

「日本の核武装の可能性」を利用し始めた米国

興味深いのは核不拡散を望んでいる米国までが、ケースバイケースで日本の「核武装」を利用するところまで至ったことだ。先日、バイデン副大統領が、中国の習近平国家主席と会談した際、「我々が北朝鮮(の核問題)を解決しなければどうなるか。日本が明日にも核武装したらどうなるか」と述べ、北朝鮮の核・ミサイル開発が続けば日本の核武装が避けられないと伝えて、中国が北朝鮮に働きかけることを促したと報じられた(朝日新聞デジタル版2016年6月26日)。

こうした状況の中で日本国憲法はどのように位置づけられるべきなのか。憲法を護持するとしても、相互確証破壊の「恐怖の均衡」を通じて維持される、つまり原子力的日光の中の平和に便乗する姿勢を継続するのか、あるいは日本国憲法の平和主義をその出自からさえも分離させ、原子力的日光の下から抜け出すものとして積極的に提示するかで立場は別れよう。改憲するにしても、原子力的日光の下、様々なフィクションの交錯する中で、どのような選択を取るか、方向づけをするかが問われよう。こうして核状況をリアルに踏まえた政策論が、改憲の是非を巡って戦わされることを今回の参院選で期待していたが、今のところ画餅に終わりそうな気配を感じている。それで改憲を巡る、戦後の重要な岐路となりかねない選挙で、適格な投票ができるのか、疑問なしとしない。

Photo by The U.S. Army (CC BY 2.0)