戦後70年目の夏は連日の酷暑に見舞われました。冷房の効いた建物から一歩外に出ようとしただけで、足元から立ち上るあまりの熱気に、目まいを起こすほどでした。

いつもの夏であれば、それだけでゲンナリしていたはずです。早く涼しくならないかと、恨みがましい言葉のひとつも吐いていたに違いありません。ところが今年は、「暑くなれ、もっと暑くなれ」と心の中で叫んでいる自分自身を感じていました。

広島に原爆が投下されて70年目にあたる8月6日、彼の地に生まれ育った作家、阿川弘之さんの密葬に参列しました。午後1時過ぎ、北鎌倉の駅を降り、葬儀の執り行われる浄智寺までの道のりで、全身はすっかり汗まみれになりました。この時も思いました、「暑くなれ、もっと暑くなれ」と。

復員後、焼野原になった広島を眼前にして、阿川さんは衝撃を受けました(これは満州から復員してきて、爆心から1キロ圏内のわが家の跡地に立った私の父の実感でもありました)。自らの海軍体験をもとにあの戦争の意味を問い、犠牲者の鎮魂を生涯のテーマにしたのが阿川さんでした。きっと今日も、「あの夏の暑さを、ゆめ忘れなさるな。町も人も焼き尽くされ、国が敗れたあの夏を」と私たちを戒める声がどこからか聞こえてくるような気がしました。

Photo by xiquinhosilva(CC BY 2.0)

ジョン・ダワー氏の名著『敗北を抱きしめて(Embracing Defeat)』は、当初「再出発(Starting Over)」というタイトル案だったそうです。アジア・太平洋戦争がもたらした痛ましい敗戦からの再出発。

焦土と化した日本を、ふたたび生き生きとした自分たちの生活の場によみがえらせ、平和と民主主義の国として再建する――。「平和」も「民主主義」もまばゆい言葉だった日本人が、日本国憲法を手にし、戦後の自由で安定した国際関係のもと、自国の復興と繁栄の道を邁進したことは周知の通りです。

ただ、その一方でいまなお不十分だと考えるのは、なぜ、日本があのような無謀な戦争に突き進んだのかという検証です。「再出発」しなければならない惨状を招いた原因は何か。その起源や戦争責任を自分たちの手で解明する努力です。歴史の真相を見きわめるのは口で言うほどたやすいことではなく、まだ時間を要する課題なのかもしれません。ただ、あの時代を肌身で知っている人は年々減り続けています。「平和」のスローガンは世に溢れていますが、記憶の風化とともに社会から「あの戦争」への関心が薄れていくことには強い危機感を覚えます。この夏は、とりわけそれを意識させられました。

戦争に突入した理由のひとつとして考えられるのは、日本が第一次世界大戦後の世界の潮流を読み切れなかったことです。1928年にパリ不戦条約が結ばれ、侵略戦争が明確に違法化されたにもかかわらず、日本はこの意味について鈍感でした。第一次世界大戦の悲惨な結末を目の当たりにした欧州各国に帝国主義から国際協調への動きが芽生えていることが“見れども見えず”のまま、内向きの独善主義によって安全保障政策の舵取りを誤ります。3年後の1931年、満州事変を引き起こした日本は、ここで世界の大勢を逸脱し、国際秩序の撹乱者となって孤立化の道を進みます。国際世論の動向にあまりに無頓着、無知だったと指摘せざるを得ないでしょう。

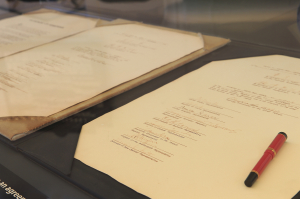

加えて、もうひとつ痛ましいのは終戦にいたる過程です。今年、70年ぶりに公開された玉音放送の原盤の音声を聞きながら、また国立公文書館に展示された終戦詔書の原本を見ながら、思いました。日本人戦没者310万人のうち、200万人近くの命は、最後の1年に失われています。特攻、空襲、沖縄、広島、長崎――8月15日は投了(ゲーム・セット)という意味では“終戦”記念日かもしれませんが、被害をここまで拡大し、「無辜(むこ)」の民にあまりに甚大な犠牲を強いたという意味では、遅きに失したという他ありません。

「戦争を始めることはある意味で簡単だが、終わらせることは本当に難しい」とはよく言われますが、終戦にたどりつくまでの政治過程の混乱、迷走が現代に教訓として活かされているのか、といえば何とも心許ないのが現状です。

戦後70年を経た私たちの責任とは何か。それは二度とあのような悲惨な戦争を起さず、平和で安定した将来を築いていくことに尽きるでしょう。戦後の日本は、国際秩序の破壊者としての姿を改め、国際協調を擁護する国柄へと転換を遂げました。そこにこそ平和国家という真の意味も存在しています。

この平和を今後もいかに維持し構築していくか。そのためのひとつの戒めとして、私たちは決してひとりよがりになることなく、世界との協調を常に念頭に国の針路を定めていかなければなりません。いまの日本人が70年前に比べて、そのための資質、覚悟、意欲をより多く備えているか――。

そうあってほしいと願う一方で、逆に劣化しつつあるのではないか、という危惧が頭をもたげます。「経験から学ぶということは……みずからの力で考え、判断するようになるということなのです」とハンナ・アレントは述べていますが、そうであればせめて「あの夏」の敗戦の記憶をかみしめ、決して忘れることなく、次世代に継承するための70年目の夏にしなければと思うのです。

私自身は編集者です。語り継ぐことを仕事の柱のひとつだと考えてきました。大言壮語するつもりはありませんし、できることを少しずつ進めるばかりです。そこで、最近もっとも感銘を受けた言葉のひとつを紹介して締めくくりたいと思います。ノンフィクション作家、堀川惠子さんの『原爆供養塔』という作品に出てくる言葉です。

広島の平和記念公園の片隅に「原爆供養塔」と呼ばれる小さな墓苑があります。引き取り手のない、原爆犠牲者約7万人の遺骨がひっそりと納められています。日頃は訪れる人もあまりないこの場所に、半世紀近く毎日通い続け、周囲を掃き清め、自発的な“墓守”として、ついには独力で遺骨の引き取り手を捜し始めた、という被爆者がいます。今年96歳の佐伯敏子さんという方です。

いまは広島市内の老人保健施設で老いの身を横たえている彼女を、4年前に堀川さんは訪ねます。最後に会ってから15年の歳月が流れていました。佐伯さんは堀川さんのことを覚えていました。そして、小さな身体から絞り出すような声で「心の内に溜めていた思いの丈(たけ)を吐き出すように」語りかけました。

堀川さんは衝撃を受けます。そして私も、その言葉が胸に刻みつけられました。今年、「戦後70年」というフレーズを聞く度に、あるいは自分自身がそれを口にする度に、何度も思い出すことになりました。

「生きている人はね、戦後何年、何年と年を刻んで、勝手に言うけどね、死者の時間はそのまんま。あの日から何にも変わってはおらんのよ。年を数えるのは生きとる者の勝手。生きとる者はみんな、戦後何十年と言いながら、死者のことを過去のものにしてしまう。死者は声を出せんから、叫び声が聞こえんから、みんな気付かんだけ。広島に歳はないんよ。歳なんかとりたくても、とれんのよ。(略)じゃから、自分がこれからどうするか、自分の頭で考えんといけんよね」

(2015年8月13日記)