これから書く文章の中には、読者のみなさんにとって、不愉快に感じられる箇所があるかもしれない。そのことをお許し願いたい。

わたしは大学を卒業していない。入学したが、わけあって大学を離れた。親や友人との交際も絶って、肉体労働をしながら、小さな小さな世界で生きた20代だった。

20代の終わり頃、腰を痛め、肉体労働もできなくなった。妻子とも別れ、養育費を送る身だったのに、金を稼ぐ術を失った。おまけに、ひどいギャンブル依存症になっていた。つてをたどり、やれる仕事は、他人にはいえないようなものでもやった。その一つが「女衒(ぜげん)」だった。簡単にいうなら、売春の斡旋である。

インターネットなどなかったから、三流夕刊紙に、内容をほのめかした広告を出す。男たちが電話をかけてきて、その男たちに女の子を紹介する。そんな、ヤクザがやっている商売の一番下っぱの仕事をした。わたしは、もっぱら新大久保のラブホテルに女の子を届ける役だった。ホテルの部屋の前まで行き、金を受けとり、女の子を渡す。明らかにおかしい男もいた。酔っぱらいもヤクザも。だが、それは、わたしの知ったことではなかった。

首を締められた子も、後ろ手に縛られ、犯されるようにやられた子も、いきなり注射をうたれた子もいた。幸いなことに死んだ子だけはいなかったが。

高校生の女の子がひとり、紛れ込んできたことがあった。学生証を見たから、間違いはなかったと思う。なぜ、そんなところにやって来たのかわたしは知らなかった。わたしは、いつものように、ラブホテルの部屋の前まで行き、ドアを開け、金を受けとった。男は、最悪より少し上という感じだった。わたしは、女の子を男に渡し、すぐ近くの、事務所という名の荷物置き場のような部屋で待ち、90分後にホテルに戻った。女の子は青ざめた顔つきになっていた。

わたしたちは、「事務所」に戻り、迎えの車を待っていた。そのとき、女の子が、なにかを呟いた。

「あたし……」

「なに、なにいってんの?」とわたしは訊ねた。女の子はもう一度はっきりいった。

「あたし、魂を殺しちゃった」

それから、女の子は、持っていた小さなポーチに左手を入れ、剃刀を出し、右の手首に当てて引いた。切ったのは静脈で、だから、血は噴出することもなく、けれど大量に流れ出した。わたしは、剃刀をとりあげ、ごみ箱に放り込んだ。そして、女の子の右手を持ち、高く掲げ、トイレに向かい、そこまで女の子の手を持ったまま歩いていって、タオルを見つけ、出血している場所の少し下で固く縛った。女の子は、反抗することもなく、ことばを発することもなく、人形のようにおとなしく、わたしについて来た。それから、その縛った手をまだ高く掲げたまま、「上」に電話をした。すぐに、「上」の連中がやって来て、わたしの不注意を叱りつけ、そのまま女の子をどこかへ連れていった。その女の子とはそれ以来会っていない。

そのすべてが愚かしいようにわたしには思えた。なによりわたしが驚いたのは、わたしが少しも、その女の子に同情していなかったことだった。わたしは、その哀れな女の子を痛ましいと思うべきだったのだろう。けれども、わたしには、そんな感情が少しも沸いてはこなかった。「自分には関係のないことだ」というのが正直な気持だった。いや、まるで、当てつけのように、目の前で手首を切ったその女の子を、わたしはどちらかというと憎んでいたように思う。それから、なお2週間、わたしは「女衒」を続け、その後やめた。それから35年、新大久保には近づかなかった。わたしが作家としてデビューしたのは、その2年後だった。

それからも、時々、わたしは、その女の子のことを考えた。

どうして、わたしはなにも感じなかったのだろう。どうして、同情ではなく、腹立たしい思いがしたのだろう。手首を切ったことではなく、「魂を殺しちゃった」といった、その、まるで小説の中のセリフみたいなことばを使ったことに、憎しみを抱いたのかもしれない。なぜなら、彼女には、確かに、そのことばを使う資格があるように、わたしにも思えたからだ。そして、そのことばによって、わたしを責めているように、思えた。

それは、ちょうど、「あの戦争」の被害者が語る「戦争の悲劇」を前にして、わたしが感じる居心地の悪さにも似ていた。「あの戦争を繰り返してはならない」といわれるとき、感じる、「でも、自分には関係のないことなのに」という思いにも似ていた。反論しようのない「正しさ」を前にして、「正しいから従え」といわれたときのような、やる瀬なさにも似ていた。

だが、問題は、そこにはなかったのかもしれない。わたしには、なにかが決定的に欠けていた。ただそれだけの話なのかもしれなかった。

作家になって、しばらくして父が癌で亡くなった。父は放蕩と無能で家族を何度も路頭に迷わせた人だった。わたしはほとんど父を憎んでいたので、病院に着いて、ベッドで微かに瞼を開けて死んでいる父を見ても、なんの感慨も浮かんではこなかった。それから、ほどなく、父と別居していた母も亡くなった。そのときにもほとんど、わたしはなにも感じなかった。弟や妻は泣いていたが、わたしは、そんな彼らを不思議そうに眺めるだけだった。彼らは、わたしにとって生物学的な父や母にすぎず、そして、すべての人間がそうであるように、死んでいった。ただそれだけのことのようにわたしには思えた。もちろん、わたしも、そうやっていつか死んでゆくだけのことなのだ。

わたしは作家を続け、その作品の中で、あるいは、エッセイの中で、「他人」の境遇や悲惨さに心を動かすことばを書きつけたこともあった。けれども、書きながら、「それはほんとうだろうか」と思った。わたしが、政治や社会について発言することを用心深く避けてきたのも、そんな、わたしの本心を気づかれるのが恐ろしかったからなのかもしれない。

ほんとうに、みんなは、世界の悲惨に憤ったり、この国が犯した恐ろしい罪を憎んでいるのだろうか。本心から、そんなことが思えるのだろうか。わたしには、疑わしいように思えた。というより、そんなことは、どうでもいいことのように思えた。

そして、わたしは、いろんなことを忘れた。父も母も、あの女の子のことを思い出すこともなくなった。

8年前のことだった。わたしはバスルームで、3歳の長男に歯を磨かせていた。

そのときだった。わたしは異変が起こったことに気づいた。

バスルームの鏡に父が映り、わたしを凝視していたのである。

わたしは、一瞬、恐怖にかられ、叫び出しそうになった。無視し、忘れようとしたわたしを恨んで、父の亡霊が出現したと思ったのだ。だが、すぐにわたしは自分の間違いに気づいた。そこに映っていたのは、父の亡霊などでなくわたしだった。いつの間にか、わたしの容貌は父と酷似していた。そのことに、うかつにも、そのときまで、わたしは気づかなかったのだ。

わたしは、その愚かしい間違いに、失笑した。なんてことだ。馬鹿馬鹿しい。

その瞬間、わたしは、それまで一度も体験したことのない不思議な感覚を味わったのである。鏡に映っているのが父だとするなら、その父に歯を磨いてもらっている長男は、わたしではないか。そう感じたとき、体が裂けるほどの痛みがわたしを襲った。ほんとうのところ、それは、痛みではなく悲しみだったが、あまりに突然だったので、痛みに感じられたのだ。

長い間忘れていた父の記憶が、どこか深いところから甦り、噴き出すのを感じた。

会社が倒産し、夜逃げをして、極貧の生活をしていた頃、「おかしが食べたい」といいだした5歳のわたしのために、深夜、何時間もかけてリンゴを鍋で煮ていた姿、あるいは、6歳の頃、やはり突然夜中に発熱したわたしを背中にかついで30分以上かかる医者のところに運んでくれた姿が、わたしの中で甦った。父は、幼い頃、小児麻痺を患い、歩くことはきわめて困難だったのだ。

わたしは21世紀の東京で子どもの歯を磨いていたが、同時に、半世紀前、父親に歯を磨かれている幼児でもあった。

わたしは父を忘れていたが、父はわたしを忘れてはいなかった。そんな気がした。父はわたしの中で、ずっと生きていたのだ。わたしは、父がその幼児に、すなわちわたしに抱いた、溢れるような感情の放射を、半世紀たって再び、浴びせられたように思った。それは、わたしが、なによりいとおしく思っている子どもへの感情と同じであった。

気がつくと、長男が不思議そうにわたしを見つめていた。

「ぱぱ、どうしたの?」と長男はいった。

「なんでもない」とわたしは答えた。

「なんでもないよ」

そのときから、わたしと過去の関係は変わったように思う。

わたしは、ずっと、過去というものを、「死んだ」もの、「終わった」ものだ、と思っていた。だから、その「過去」というやつのことを思い出すためには、わざわざ、振り返り、遠い道をたどって、そこまで歩いていかなければならない、やっかいなものだった。

そうではなかった。「過去」は死んではいなかったのである。

わたしたちが生きる、この現在は、過去が生み出したものだ。遥か、視線を上げると、わたしたちの周りにあるもので、過去と無関係なものは一つもないのである。一つのコップ、一枚の紙ですら、かつて誰かが、もうこの世には存在しない誰かが、全力で作り上げようとしたものの果てに生まれたものなのだ。

いや、わたしもまた、同じではなかったろうか。わたしのことばづかい、わたしの癖、わたしの感覚、それらもまた、わたしが勝手に生み出したのではなく、わたしを愛してくれた、父や母や、そんなすべての人たちが語りかけたことば、感情、によって刻みこまれたものにちがいないのだから。

そんな当たり前のことに、どうして気づかなかったのだろう。

書斎のわたしの机から見えるところに本棚が幾つもある。その一つには古い文庫ばかりが並んでいて、それはすべて、遠い過去に死んだ人たちによって書かれたものだ。だが、頁をめくると、そこには、いま生きている、どんな人間が話す、書くことばより、明瞭で、寛容で、静謐なものに満ちていることを、わたしはよく知っている。

なにかを知りたいとき、誰かの声を、心の底から聞きたいと思ったとき、わたしは、生きている人間よりも、その本の中で、いまも静かに語りかけている彼らの声を聞きたいと思う。だとするなら、わたしにとって、ほんとうに「生きている」のは、どちらの声なのだろうか。

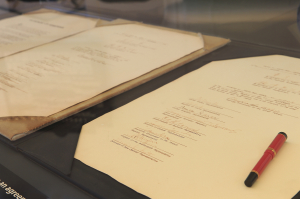

今年の6月、わたしは、70年前に戦死した伯父の慰霊に、フィリピンに出かけた。伯父とは、もちろん一度も会ったことなどなかった。伯父は、昭和16年に慶応大学を卒業した、フランス文学とフランス映画が好きで、内気な、さらに付け加えるなら「戦争が嫌いな」青年だった、と父から聞いた。伯父は、昭和20年、フィリピンに渡った。フィリピンには60万余の日本軍兵士が向かい、武器も食糧もない戦いの中で、およそ50万人が死亡し、その遺骸は、フィリピンの原野を埋めた。伯父もその中のひとりであった。

父や祖母は慰霊の旅を熱望をしていたが、果たすことはできず、わたしがその代わりを務めたのである。

最大の檄戦地となったルソン島・バレテ峠の、北に向って、すなわち遥か日本に向って建てられた慰霊碑の前で、わたしは、長い間、瞼を閉じ、頭を垂れていた。

そのとき、わたしは、伯父が、いや無数の死者たちが、わたしをじっと見つめているような不思議な思いにとらわれたのである。

人は、最後の瞬間が近づくとき、なにを考えるのだろう。彼らは、死が目前に迫っていること、そして、それから逃れることが不可能であることを知っていた。そのとき、彼らの脳裏になにが浮かんだのだろう。それがなにであるかは決してわからないであろう。けれども、それを想像することは可能であるように、わたしには思えた。なぜなら、彼らもまた、わたしと変わらぬ、ふつうの人間であったであろうから。

彼らは、遠く日本にいる、家族を故郷を思っただろう。わたしが立ち尽くしていた、北ルソンの風景は、想像していた熱帯のそれではなく、不思議なほど、日本の山野に似ていた。

そして、わたしには、伯父が、彼らが、そのとき、戦いのない、死に脅かされることのない、平和に満ちた未来を想像したに違いないと思えた。死んだ仲間の肉をむさぼるほどの飢えに晒されながら、それでも生き抜いて、その未来にたどり着けたら、と薄れゆく意識の中で、思ったのではないだろうか。

そして、彼らが切望した未来とは、いまわたしたちが生きている「現在」のことなのだ。わたしが、彼らの視線を感じたのは、わたしの「いま」が、彼らが想像し、憧れた「未来」だからだ。70年前、フィリピンの原野から放たれた視線は、長い時間をかけて、わたしの生きる「現在」にまでやって来たのである。

慰霊とは、過去を振り返り、亡くなった人びとを思い浮かべて追悼することではなく、彼らの視線を感じることではないだろうか。そして、その視線に気がつかなくとも、彼らは、わたしたちを批判することはないだろう。「過去」はいたるところにあり、見返りを求めることなく、わたしたちを優しく、抱きとめつづけているのである。

そう思えたとき、わたしは、70年前ではなく、70年後の未来を思った。彼らが、未来を見つめたように、わたしも未来を見つめたいと思った。まだ生まれてもいない、わたしたちの家族の末裔を想像しようとした。その未来が、平和と穏やかさに満ちたものであるように、祈らずにはいられなかった。もしかしたら、慰霊とは、死者の視線を感じながら、過去ではなく、未来に向って、その未来を想像すること、死者と共に、その未来を作りだそうとすることなのかもしれない。いま、わたしには、そう思えるのである。

最近、あの女の子のことを、また考えるようになった。あのとき、あの女の子は、なにを考えていたのだろう、と思う。あの女の子は、なにを見ていたのだろう。

彼女の目に、心を閉ざした、機嫌の悪い、無口で、視線を合わそうとはしない、30歳近い、男の姿が映っている。

彼女は、深く傷ついていたのだと思う。けれど、それにもかかわらず、目の前の、不機嫌な男に、声をかけずにはいられなかったのだ。その男もまた、傷ついていることを彼女は感じていたのだろう。そして、手を伸ばそうとしたのだろう。不器用なやり方ではあったけれど。残念なことに、男は、なにも気づかなかったのだが。