今年の夏、わたしはロンドンで、プロムスというクラシック音楽の祭典を聴いていました。びっくりしたのは音楽そのものよりも、観客の熱気のほうです。人々は一種、異様な集中力をもって、音楽に魅せられており、わたしはそんな彼らに魅せられました。中央には廉価の立ち見席があって、高齢と見える人々も、ロックコンサートさながら立ち聞きで楽しんでいます。電車のなかじゃないのだから誰も彼らに席は譲りません。そもそも彼らはわたしなどより、はるかに体力と情熱があるように見えます。

Photo by Paul Hudson (CC BY 2.0)

最終日、この熱気は最高潮に達し、愛国心を盛り上げるような雰囲気があるらしい。確かにこの熱気と音楽と愛国精神は、矛盾することなく融け合うように見えました。

時差ボケでうつらうつらしている半眼のわたしは小さくなっていましたけれど、同時にここから排除はされたくないとも思っていました。通りすがりの、アジアの女であるわたしだって、束の間、ここに腰を掛ける場所を得て、音楽を聴きたい。そう、強く感じたわけです。

Photo by Frank Steiner (CC BY 2.0)

インターネットは世界を平べったいものにし、激しい水平的交流のうずを起こしました。世界は隣近所となり、すべてのヒトや彼らの生み出すモノは、怖ろしい勢いで均一化していくように見えます。それでも実際、この身一つで外国を歩いてみれば、そこにはまず、言葉の壁を始めとして、さまざまな壁が存在するのを実感します。壁が文化の独自性を作るという意味では、あって当たり前の壁。しかし現実的には、やはりそれが人間を隔ててしまう。異国を旅すればわかるでしょう。注がれる視線は必ずしも好意的なものばかりではなく、蔑視と感じるものもある。わたしたちが誰かを眺めるときも同じです。人間をたとえば、◯◯人というように、集団として丸め込み眺める視線は、時として人を傷つけます。一民族集団が「個人」として立ち上がってくるまでには、少しの時間がかかるのもまた事実でしょうが、それでもわたしは、目の前の人間に「個人」として対し、目をあわせ、一致点を見出し、前へ進むという努力を重ねたいと思っています。結局それだけです。国と国との関係も、同様に考えることはできないでしょうか。

Photo by Peter Mulligan (CC BY 2.0)

戦後70年。一度漏れた放射性物質が回収できないように、一度起きた戦争というものにも厳密な意味で終わりはこない。70年と聞いて思ったのはそのことです。とはいえ、わたしを含め、多くの人は、「戦争」を映像や本を通して抽象的に知っているに過ぎません。終戦より70年が過ぎたということは、戦争をじかに知る世代の声がいよいよ失われてしまうということを意味しています。

終戦時、旧制中学の学生だったわたしの父は、今年86歳。下町の大空襲を経験しました。下町には縦横に川が流れ、橋がたくさんかかっていますが、その一つの橋のたもとで父は自らの父(わたしにとっての祖父)と命拾いをしました。そのときそばにいた幼い子とその母親は逃げ遅れて亡くなりました。父は山と積まれた焼死体を目撃したようですが、その死体の山も、昭和天皇が下町の惨状を視察に来るというので、短い時間のうちに綺麗に片付けられたようです。天皇は一体、何を見たのでしょう。父は天皇の戦争責任を口にしたことはありません。子供の頃の記憶にある風景は、むしろ声高に天皇の戦争責任を言う友人たちを、まあまあとなだめている父の姿です。

Photo by George Alexander Ishida Newman (CC BY 2.0)

でも、語るということは面白いですね。語る人はただ、見たことを語る。それをさまざまに解釈し、思いを蓄積していくのは次の世代です。でもそれでいい。途切れるよりは。つまり記憶というものは、実際、それを経験した人だけのものではないということです。受け継がれていく記憶がある。自分のなかで作っていく記憶もある。「戦争」の記憶というものを、戦争を知らないわたしたちは、自分のなかで創造し、同時に戦争状態とは真逆にあるもの――それは「平和」というより無事な「日常」だとかつて誰かが言い、わたしもそう思いますが――をも創造していかなければならないのでしょう。

戦争は異常なことですが、日常のなかで起こる。寝て起きてご飯を食べたら空襲警報がなり砲弾が落ちて自分あるいは誰かが人間の故意によって殺される。たとえ目的が平和であったとしても、手段としての戦争はそれ自体があってはならないものですし、その可能性が残されている制度もまたあってはならない。しかしこの理念が、ただの理想でなく、具体的な「現実の力」を持つにはどうしたらいいのでしょうか。

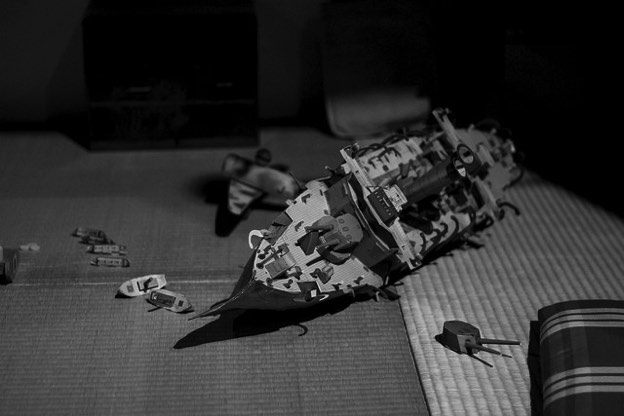

国家間の平和を保とうとするとき、国は自国の国力をほこり、軍事力(戦争能力)をもって相手国に脅威を与えようとします。どこまでいってもパワーとパワーとのせめぎあい。そのバランスをかろうじてはかることだけが、すなわち「平和」というものの素顔であるかのようです。わたし自身も長い間生きていますと、こちらがどんなに善意で対しても、なにをしでかすかわからない相手というものがおり、法などがふっ飛ぶ瞬間があるということを漠然と感じています。それが集団となったら対処不能。だからただ単に戦争反対を唱える声に無力感を覚え、その先に何があるのかと考えてしまうこともあります。かといって、戦争を回避するために武装化を進めるというのは、神経症になりそうな矛盾した思考回路にしか思えない。わたしにとっての現実は、いつもこの二つの間で揺れ動いているばかりです。

Photo by leo gonzales (CC BY 2.0)

平和は固められたコンクリートのようなものだとは思いません。それは常に不安定で緊張をはらむもの。ほんの少しのバランスのずれで失われてしまうかもしれない「状態」にすぎないのでしょう。誰かが平和を与えてくれるわけではない。わたしたちが当事者となって平和を創造していかなければならない。政治の語る言葉は、いつもわたしには大きすぎます。小さなわたしにできそうなことは、国というものを常に「個人」に還元し、目の前にいる人と、目をあわせ、個人としてぶつかっていくことだけ。そう、国、言語、性別、年齢、あらゆる差を越えて。