原発事故から4年。福島の避難区域では、ずっと放置されたままだった沿岸部の瓦礫が昨年あらかた撤去されたとはいえ、無人の街や壊れた建物、荒れた田畑の風景は、時が止まったように変わっていない。だが、そこに生きる動物たちに目を転じると、大きな変動の4年間であった。

1年目あたりは警戒区域内では放れ牛(野良牛)が走りまわり、牛や犬の死体が転がっていた。2年目は牛の安楽死処分が進み、放れ牛がだんだん少なくなっていくのを感じた。そして、3年が経とうする2014年1月29日、行政の手で最後の放れ牛の捕獲・安楽死処分が行われた。しかし、4年目の今も旧警戒区域の中では、国が命じた安楽死処分に同意しない牛飼いたちによって500頭以上の牛が飼養され、生き延びている。

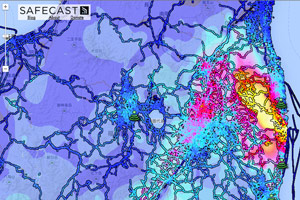

2013年8月の避難指示区域の見直し後、人が立ち入れない帰還困難区域と、人が住めない居住制限区域を合わせると、東京23区全体の面積を超える。これだけの広さの国土が放射能汚染のために失われようとしている。

私はこの数年間、避難区域に通いながら、被曝して経済的価値を失った牛の「生きる意味」を追いつづけてきた。それは被曝地で、原発とその事故に対峙しうる「希望」の萌芽を見いだしたからである。

牛の餓死・安楽死…約3500頭

原発事故の発生当時、半径20キロ圏内の警戒区域に約3500頭の牛が取り残された。2カ月後の5月12日、国は福島県知事に、警戒区域内の家畜について所有者の同意を得て安楽死処分することを指示した。すでに畜舎につながれたままの牛の多くが餓死していた。

その後どうなったかというと、2015年1月29日現在、安楽死処分が1747頭、処分に不同意の所有者による飼養継続が550頭、安楽死処分と餓死などの畜舎内死亡を合わせた埋却処分が3509頭となっている。飼養されている牛と埋却された牛を合わせると4000頭を超え、元の頭数よりはるかに多いが、これは福島県農林水産部畜産課が把握している数であり、事故後に自然交配で多数の子牛も生まれており、餓死や病死などの死亡頭数が不明なためである。

原発事故が生み出した放れ牛は、すべて捕獲され、処分された。彼らは野生動物に交じって野山を駆けまわり、好きなだけ草を食べて生きた。自然な交尾はほとんどありえない人工授精の時代に、私は牛の交尾の場面を何度か目にした。牧柵の外は怪我や病気、餓死の危険性も高く、短命ではあっても、必ずしも不幸ではなく、充実した「牛生」であったかもしれない。

撮影:渡部典一

無人の里の秋

一方、人間社会は苦渋に満ちたものとなった。原発事故がもたらした災禍は、放射能のように、目に見えないところで社会の奥深くまで及んでいる。畜産農家の間にも、目に見えぬ溝が深まっている。安楽死処分に同意した人と同意しなかった人。牛をつないだまま逃げて餓死させた人と放して逃げた人。牛飼いを続けている人、畜産を再開しようとしている人、そして諦めた人。ふるさとに帰ろうとしている人と帰れない人。そこにまた賠償金や慰謝料の格差が、さらに亀裂を広げる要因となる。原発事故が恐ろしいのは、放射能の被害だけでなく、人と人のつながりをずたずたにしてしまうことだ。

生き延びた牛で内部被曝を調査

警戒区域内でも放射線量には大きな差があり、飯舘村のように圏外でも線量の高い場所もある。口蹄疫のような伝染病と違うのだから、それを一概に殺処分するのは、今から考えれば正しい方法ではなかっただろう。それを言っても詮ないが、問題は、生き残った牛の被曝調査を継続し、その結果を世界に発信することに、国が何も支援していないことだ。

不幸なことではあるが、事故からしか学べない科学的知見がある。放射線外部被曝に関して、広島と長崎の原爆被爆者の記録が、今日でも人体への影響を知るための重要な評価基準となっている。内部被曝については、マウスなどを使った実験も行われてきたが、どうしても限界がある。福島原発事故で被災した家畜は、内部被曝の生物への影響を知る貴重な資料になりうる。

チェルノブイリでできなかった綿密な調査をして分析結果を公表することは、原発を推進してきたあげくに放射能汚染を広げた国の責務だといえる。内部被曝が進行している牛を殺処分して顧みないことは、将来に役立つ知見や科学的真実を得る機会を自ら放棄するようなものだ。

現在、心ある牛飼いによって飼われている500頭以上の牛は、春から秋にかけては牧草や自然の野草などを食べているが、冬には餌がなくなる。被曝の危険を冒してまでも、手弁当で牛を飼いつづける農家に不足する飼料代や獣医療を援助している研究団体もあるが、寄付金なども不足している。国は管理された牛の飼養継続は容認しているが、依然として安楽死処分の方針を変えず、被曝した牛の「研究対象」としての価値も認めていない。

牛よ、ふるさとの大地を守れ

実は、牛は被曝研究に役立てられるだけでなく、別の重要な働きをしている。それは、帰還困難区域や居住制限区域の農地を保全するという役割である。農地は人の手が入らなくなると、あっという間に雑草が生い茂り、藪に変わってしまう。そこに牛がいれば、牛は雑草を見事に食べ尽くしてくれるので、田や畑が荒れ地になるのを防ぐことができる。人間がいなくても、農地を農地のままに保つことができるのだ。

浪江町の小丸(おまる)で渡部典一が管理している広大な牧場は、今でも毎時20マイクロシーベルトを超える、日本でいちばん高線量の牧場だ。しかし、牧場一帯は田畑も含めて、牛が除草してくれるため、震災前と変わらないような風景が広がっている。放射性物質さえなければ、水を張ったらすぐにでも水田に戻りそうだ。ソーラー牧柵の外の田畑はセイタカアワダチソウや柳の木が繁茂して荒れ放題。その違いは一目瞭然だ。

撮影:渡部典一

牛が守るふるさと

牛の力は大きい。しかし、牛による農地の保全という目的も、国は認めていない。

人家に近い農地を整然とした状態に保っておくことは、防犯や防災にもつながる。帰還困難区域の町には消防どころか、人が誰も住んでいないし、水道も止まったままだ。枯れ野に火でも点いたら、あっという間に燃え広がってしまうだろう。

放射能に汚染されてしまったが、人にとっても牛にとっても、そこがふるさとだ。いつか人が帰還できる日まで、牛はふるさとの大地を守り、「希望」をつないでくれる。

100年後のために木を植える

牛飼い農家のなかには、帰還可能になる年月を数十年どころか100年先と見越して動いている人もいる。富岡町で三代にわたって檜や杉などの造林用苗木を栽培してきた坂本勝利は、「放射線量が元に戻るには100年はかかる」と、覚悟を決めている。

田村市に移った坂本のふるさと、富岡町の広大な田畑や山は、今も牧場並みに美しい。周りの荒れ果てた地を見てきた目には、驚異的といってもよい。これもすべて牛がきれいに下草を食べてくれているからだ。

「稲ワラと牛糞を鋤き込んだ堆肥を使って、循環型農業を目指してきました。とくに山の苗木は有機質の肥料が重要で、堆肥をいっぱい入れないと、すぐに畑が痩せてしまい、同じ場所で苗木を育てることはできません」

水田の収穫後の稲ワラや落ち葉、家畜の糞などを堆肥にして地に戻す循環型農業は、大地に巡ってくる四季という円環的な時間があって可能になる。いま帰還困難区域では、長い年月をかけて線量が下がっていく放射性物質が示す時間、直線状に流れる時間が支配的である。それに抗して坂本は、別の時間を生み出す苗木を植えようとしている。

「どうせ農作物は作れないのだから、桜の木を植えて公園みたいにしてやろうと。いずれ線量が下がって人が入れるようになれば、住むことはできなくても花見に来てもらえたらいい。牛が下草を食べてくれれば、人の手間はかかりませんから一石二鳥です。私は土地を守ってくれる牛のありがたさを痛切に感じています」

100年先の大地に「希望」を託す。その「希望」を牛が担っている。

原発の時間に対峙する生と死の循環

原発事故は、土とその上に生きるものたちの運命を変えた。動植物を育み、生態系の基盤であった土は、汚染された邪魔物となってしまった。廃棄されざる廃棄物となったのだ。

いま汚染土の仮置き場や除染現場には、コンテナバッグに詰め込まれた土が積み上げられている。汚染された大地に、半減期という目に見えぬ時計が時を刻む。放射性物質の物理学的半減期に加えて、生物の体内で減っていく時間を示す生物学的半減期という聞き慣れぬ時計も時を刻む。

さらに、原発稼働に伴う高レベル放射性廃棄物が発する放射線量が、健康と環境に害を与えない程度に弱まるまでにかかる時間は、数十万年とも100万年ともいわれている。福島第一原発が廃炉になったあとに残される放射性廃棄物はむろんのこと、これまで稼働してきた日本中の原発の膨大な放射性廃棄物は、将来の世代に押しつけるほかないのだ。

撮影:渡部典一

日本一高線量の牧場の夏

放射性物質が指し示す時間は、人間の生活の時間や一生の時間を超え、先祖や子孫といった血脈の時間も超越している。文明や歴史の時間をも超えている。しかしながら、土と大地には放射能の時間に対峙しうる「希望」の時間がある。

たとえば、こぼれた種が実を結ぶ時間。風が飛ばした草の種も、人が蒔いた種籾も、リスが埋めたどんぐりも、地に落ちた一粒が多くの実を結ぶ。土が育てた草や穀物はさらに牛を育て、牛は自らの糞で土を肥やし、草や穀物を育てていく。

私は、野辺に転がる牛の死体が土に還っていく様をたびたび目にした。また、被曝研究のために解剖された牛の遺骸が、地に埋められてゆく場面も。牛の糞が堆肥や土になり、それで育った牧草を牛が食べるという自然の循環とともに、生と死の循環の世界もまざまざと見えてくる。牛は死んで土に還り、そこから命が芽生えてくる。

そこにも私はいま、原発の時間に対峙しうる「希望」の時間を感じている。