東日本大震災から4年。「復興」をキーワードに生まれた様々なプロジェクトや取り組みでその役目を終えつつあるものもあるなか、一際異彩を放ち、規模を年々拡大しながら魅力的な場づくりに成功しているのが「いわき万本桜プロジェクト」だ。世界屈指の現代アーティスト・蔡國強(さい・こっきょう)が関わることで知られるこのプロジェクトがなぜ多くの人を魅了し、ファンを増やし続けているのか。代表の志賀忠重(しが・ただしげ)さんを訪ねた。

桜の植樹と、うまいカレーライスに誘われて

2015年2月21日に行われた植樹の一場面。植樹する場所に行くにはちょっとした山登りをしなければならない。この日の植樹にはスタッフ含め約20人が参加した【撮影:初沢亜利】

2015年2月21日に行われた植樹の一場面。植樹する場所に行くにはちょっとした山登りをしなければならない。この日の植樹にはスタッフ含め約20人が参加した【撮影:初沢亜利】

2015年2月21日。重苦しい灰色の曇り空の下、私はスコップを何度も地面に突き立てながら、山の土を掘り返していた。いわき駅から車で15分、神谷(かべや)地区にある里山である。2月の冷え込みは厳しいものの、吐き出す息の白さは次第に濃くなり、体が汗ばんでくる。幅40cm強、深さ30cmは掘り下げただろうか。念のため1枚余計に着込んでいた厚手のジャケットを脱ぎ、スタッフのアドバイスを受けながら、高さ2メートルほどのオオシマザクラの苗を穴の中に置き、静かに土を被せる。そして、昨年9月に生まれた娘の名前を記した札を枝にかけ、私は山を下りた。

この日私は、いわき万本桜プロジェクトの植樹に参加していた。昨年9月に娘が生まれた記念に、ここに桜を植えたいと思っていたのだ。周囲を見渡すと、まだ細く頼りないオオシマザクラの苗がいくつも植えられている。それぞれの苗には、私が植えたのと同じように木札がかけられ、大切な誰かに向けられたメッセージが添えられていた。復興への願いを書いたものもあった。桜を植えた人の数と同じだけの願いが、この山に息づいている。

ボランティアスタッフが丁寧に指導してくれるので、初めての人でも迷わず植樹できる【撮影:初沢亜利】

ボランティアスタッフが丁寧に指導してくれるので、初めての人でも迷わず植樹できる【撮影:初沢亜利】

ほどよい疲れを感じながら集会スペースに向かうと、ボランティアスタッフと植樹の参加者のためにカレーライスが用意されていた。米はわざわざ釜で炊いたものだ。なんともうまそうな湯気を発しているその白飯に、具材がほどよく溶け込んだカレーを皿からはみ出るほどたっぷりとかけてもらう。うまい。少し甘めで、おふくろの味というよりは、祖母が作るようなカレーといえばいいだろうか。胃の中に収まると、じんわりとした熱が体の中に溶け出していく。こんなにうまいカレーライスを食べたのはいつ以来だろう。

私のそばでは、無造作に着込んだ作業服と帽子がやたらと似合うひげ面の男性が、なんとも満足げにカレーをほおばっている。この人が万本桜プロジェクトの代表、志賀忠重さんである。温泉卵をそうっとカレーに落とし、それを豪快にかき込む姿からは「世界屈指の現代アーティストと共に行動するアクティビスト」らしさは感じられない。むしろ、その辺にいる「いわきのおっちゃん」そのものといった風情だ。しかし、蔡國強の常人離れしたアイデアを引き出してそれを現実のものとし、たくさんのボランティアを束ねながら、プロジェクトに生きた血液を送り続けているいわば心臓役ともいえるのが、ほかでもないこの志賀さんなのである。

志賀さんの食べっぷりがいいので「いつもこんなにうまいカレー食べてるんですか」と話を振ると、「こうやって体を動かした後で食うカレーはうまいでしょう? これを一度味わったらまた食べたくなるよ。山の中でこのカレーが食べたくて手伝いに来る人もいるんじゃないかな」と笑う。確かに、そこに集まった誰もが満足げな表情を浮かべている。良い仕事をしたという充足感と、何よりこの美しい里山の風景に包まれれば、特別な味になるのも当然だろう。

しかし、この山に引きつけられてしまう理由はほかにもきっとたくさんある。今日は、その秘密を知りたくて志賀さんに会いに来たのだ。そのためにもまずはカレーライスである。志賀さんに負けじと、私も温泉卵をカレーに落とし、残りのカレーを平らげた。

怒りから生まれた桜の植樹

改めて紹介しておこう。いわき万本桜プロジェクトは、いわき市在住の会社経営者、志賀忠重さんら有志が立ち上げたプロジェクトだ。いわき市神谷地区の里山に、200年をかけて9万9千本の桜を植えようというもので、いわき市にゆかりのある稀代の現代アーティスト・蔡國強がサポートするプロジェクトとしても知られる。定期的な植樹会以外にも大小さまざまなイベントが企画され、いわきの名所としても、知る人ぞ知る存在になってきた。

【撮影:初沢亜利】

【撮影:初沢亜利】

プロジェクト始動のいきさつについて話を聞くと、志賀さんは「怒りがあった」と当時を振り返る。

「原発が爆発して、家族を連れて千葉に避難していたときにトラックのドライバーがいわきに行きたがらず、それで物資や食糧が届いてないなんてニュースを見たんです。私らが使う電気じゃなくて、首都圏の人たちが使う電気を作っていたわけですよ、東京電力なんですから。それなのに、これは何なんだってとても悲しくなって、そのあと怒りが湧いてきたんです。その怒りは今も消えてはいないんですよ」

その怒りが志賀さんを突き動かしのだろう。いわきに戻ると、小中学校での炊き出し、支援物資の輸送など、被災者のライフラインを守るための活動に奔走した。しかし、「やればやるほど空しくなる気持ちもあった」と、志賀さんは振り返る。その気持ちを癒したのが、それまで暮らしていた里山の花々だった。

「もともと山の風景が好きで、何か自分たちで植えたいなと思っていたんです。原発事故直後だったので、食べられる植物は植えられないし、孫が大きくなったら喜ぶかななんて思って桜を植えることにしたんです。桜って本当に気持ちを揺さぶってくる雰囲気がある。何かやらなくちゃいけないっていう気持ちにさせてくれるんだよね」

仲間や地域の人たちに声をかけ、震災直後の2011年5月には、第1回目の植樹として24~5本の桜を植えた。すると、かねてから交友のあった蔡國強も植樹を支援してくれることになった。震災後「何か困ったことがあったら使って欲しい」と蔡から寄せられた寄付金も、すべて植樹の活動に使ってしまったそうだ。そうして徐々に植樹が知られるようになり、ボランティアが増え、寄付も寄せられるようになる。

蔡との出会いは20年前に遡る。芸術家としての栄達を目指して訪れた日本で、作品が売れずに苦しむ蔡の絵を、ギャラリーを営む友人に薦められるがまま購入したのが志賀さんだった。北京オリンピックの開会式の演出を手がけるなど、今でこそ世界でも有数の現代美術家として知られるようになった蔡だが、当時はまったく無名の存在だった。

「200万円分くらい買ったかな。当時はお金もあったからね。でも実は買ったときって絵を1枚も見てないんだよ。芸術とか興味がなかったから。自宅にも蔡さんの絵を飾ってたんだけど、子どもに『気持ち悪い』って言われて外しちゃったよ」

そう茶目っ気たっぷりに話す志賀さん。彼の磊落な人柄を表すエピソードだ。

しかし、その出会いがきっかけで、蔡はいわきで個展を開くことになる。個展に向けて様々な要求に応えたのが志賀さんたちだった。

「砂浜に埋まった船を掘り出したいと言われればそうしたし、塩が10トン欲しいと言われれば探したし、万事がその調子。20年前の『地平線プロジェクト』は換算すると2000万円以上の費用がかかってるけど、私が出したのは半年間の労力。それ以外はいわきの企業がお金ではなく、必要な仕事や材料を無料で提供することで賄いました。蔡さんを連れて毎日交渉して歩き、無料で協賛してもらったんです」

世界を代表するアーティストとなった蔡が、いわきのために惜しみなく協力するのは、蔡が「いわきの人たちが苦しいときに助けてくれた」という恩義を忘れていないからだろう。2人の間には、強固な友情がある。

蔡國強がデザインした「いわき回廊美術館」

その蔡國強がコンセプトデザインを手がけた美術館が、里山を龍が這って昇っていくような形状に建てられた「いわき回廊美術館」である。山を縫うように100メートル近くわたって続く長い廊下のような美術館で、蔡といわきの関わりを記録した写真や、地域の小学生たちが描いた桜の絵(何と蔡自身が子どもたちに向けて講評しているという)が常設展示されている。回廊の中腹にはステージが作られ、そのステージを囲むように竹製のベンチが設置されている。ライブイベントなどが開かれることもあり、多目的イベントスペースとして利用されているという。

いわき回廊美術館の入口。ここから山肌に沿って龍が登っていくように建てられている【撮影:初沢亜利】

いわき回廊美術館の入口。ここから山肌に沿って龍が登っていくように建てられている【撮影:初沢亜利】

回廊美術館中腹にある広場。ステージも用意されていて、定期的にイベントが開催されている【撮影:初沢亜利】

回廊美術館中腹にある広場。ステージも用意されていて、定期的にイベントが開催されている【撮影:初沢亜利】

「震災の次の年に蔡さんがいわきに来てくれてね、山を案内して下りて来たときに、蔡さんが『ここに美術館を作るのはどうですか』と言ってきたんです。普通の美術館は管理や維持費がかかるので、最初私は『それは難しいんじゃないか』と難色を示したんですが、蔡さんはめげずに『大きな美術館ではなくて、山と山を結ぶ回廊の美術館はどうでしょう。あの場所に龍が昇ってくるような回廊をつくりましょう』とコンセプトを少し変えて提案してくれたんです。その場ですらすらとイメージ図を描いて、あとから全体のイメージを地図の上に描いたイラストを送ってくれました。私たちはその通りに作っただけですよ」

蔡の卓抜したアイデア、そしてそれを形にしてしまう志賀さんたちの実行力。20年前のチームワークは、少しも陰りを見せていない。

回廊を登っていくと、高台の頂上には「廻光―龍骨」という蔡の初期の作品が展示されている。1994年3月にいわき市立美術館で開催された個展『環太平より』のため、蔡に依頼された志賀さんたちがいわき市小名浜の海岸から掘り起こした北洋サケマス船をもとに制作された作品である。同作品は展覧会終了後、市の配慮で小名浜にある三崎公園に設置されていたが、老朽化が激しかったため、2008年10月に蔡が広島市現代美術館で個展をやる際、広島に運ばれて「無人の花園」という新たな作品として生まれ変わった。その後いわきに戻ってきた同作品は2014年の横浜トリエンナーレ2014に出展されるなどして、現在の場所に設置された。今値段をつけるなら「億」を超えるかもしれない作品なのだが、屋根もなく雨ざらしの状態で置かれている。しかし、里山に流れる季節とともに少しずつ風化していくその光景こそ、訪れる人たちの心に忘れられない印象を与えていくのだ。

高台で一際大きな存在感を示す「廻光―龍骨」【撮影:初沢亜利】

高台で一際大きな存在感を示す「廻光―龍骨」【撮影:初沢亜利】

回廊美術館の周囲に作られた、いくつものツリーハウスやブランコも素晴らしい。そこから眺める風景が、また絶景なのである。四季折々の自然の美しさ、そして豊かさ。晴れの日は晴れの日の、雨の日には雨の日の美しさを感じることができる。あらためて、この里山の風景が宝物なのだと再認識させられる。私も、遠くから友人が来ると決まってこの美術館を訪れる。久しぶりに回廊美術館に行くと、いつの間にかこうした「遊び場」が増えているのだ(悲願のサウナも完成していた)。だからついつい気になって、またこの美術館を訪れてしまう。

高台に設置された「空中ブランコ」を楽しむ志賀さん【撮影:初沢亜利】

高台に設置された「空中ブランコ」を楽しむ志賀さん【撮影:初沢亜利】

いわき万本桜プロジェクトが目指す自然との調和

里山の維持は簡単ではない。植樹のために木を切り倒して場所を確保しなければならないし、植樹した木に栄養が行き届くように下草刈りをする必要がある。それは少し考えただけでも気が遠くなるような作業の連続だ。しかし、志賀さんたちはそんな苦労も意に介さない。むしろ、そこに楽しみを見出しているようでもある。

「草刈りってね、まあ確かに疲れるんだけれども、悪いことばかりじゃない。ブレード(刃)のある2メートル先を見て集中してないとうまくできないから、無心になれるんです。それでいて肉体はエネルギーを使うから、仕事が終わると食事がうまくて、心地よい疲れが出てくる。『生きてるってこういうことか』って心から実感できるんです。そういうこともあって、植樹したりボランティアをしているうちに悩みが消えちゃったとか、人生について深く学ばされたとか、そういう感想を持つ参加者が出てくるんですね。自然と一緒にあるというのが、きっと人間にとって自然なサイクルなんだと思いますよ」

志賀さんが自然との調和を志向するようになったのは、原発事故後に始まったことではない。20代の頃、いきなり仕事を辞め、この里山に友人と小屋を建てて、5年もの間、自給自足の暮らしをしていたというから驚きだ。「働くことから自由になりたかったんですよ」と、志賀さんは笑いながら当時のことを振り返る。

「働くことに疑問を感じる年代ってあるじゃないですか。イヤなことをして金をもらって、家賃とかガス代とか電気代を払うために働いているようなもんです。だったらそれを払わずに生活することができたら自由になれると思って、家を建てちゃったんですよ。そのときに感じたんです。お金はなくても、自分のやりたいことがあれば、人生を気持ちよく幸せに暮らすことができるんだって。山の木も15年くらいすると大きくなるんですね。伐採して、それを割って火をおこす。そしてまた植える。そういう自然のサイクルにいると、毎日が充実するんです」

回廊美術館を登っていくと現れる風景。かつてこの近辺に志賀さんは家を建設して自給自足の生活を送っていた【撮影:初沢亜利】

回廊美術館を登っていくと現れる風景。かつてこの近辺に志賀さんは家を建設して自給自足の生活を送っていた【撮影:初沢亜利】

とにかく志賀さんと話していると万事こんな調子で、決断に躊躇というものがない。思い切った決断を、まるで子どもの遊びのように下してしまうのだ。「そんなに充実していたのに、なぜ山を下りてしまったんですか?」と聞くと、「いやあ、結婚したいって言うんだよ、相手のほうが。山の家に遊びに来てさ。そんじゃあ山おりるかーって(笑)」

志賀さんと話をするのは今回が初めてではない。それなのに、志賀さんの話は何度聞いても毎回本当に楽しい。そして、楽しさの奥に、今の暮らしについて深く考えさせられる蘊蓄もある――そして誰もがいつの間にか、志賀さんのファンになってしまうのだ。

求められる当事者性と持続性

プロジェクト自体が素晴らしいのに加え、リーダーである志賀さんが、また魅力的で面白い方なのだ。ボランティアに集まる人が絶えないのも理解できる。しかし、志賀さんの人の良さだけで維持できるほど、活動は小さくも、易しくもない。ボランティアを束ね、活動を維持していく上で、志賀さんが大切にしているものを伺った。

「ボランティアというのは、集めようと思って集まるもんじゃないんです。以前、私は営業マンだったんですが、『買ってください』と言ったところで人は商品を買ってはくれないんですよ。買ってもらえるような段取りを作ることが何よりも大切。それと同じで、自分がもし参加者だとして、どういう活動だったら自分からやりたくなるかを徹底して考えるんです。“集める” のではなく “集まってきちゃう”、“集まりたくなっちゃう” 場をつくることが大事」

このあたりが福島県内に多数存在するほかの復興系プロジェクトと趣を異にするところだろう。とにかく「楽しい」というポジティブな感情を共有することによって参加者を巻き込み、桜と同じように、当事者性を植え付けてしまうのだ。楽しいから参加してしまう、参加してしまうから「人ごと」でなくなる。そうすることで自分のこと、自分の楽しみとして自主的に参加してくれる人が増えるのだ。「人を集めるのに苦労するようなところは続かないよ。自然と集まるような場所にするには、やっぱり面白い場所じゃないと」と語る志賀さんの言葉に、いわき万本桜プロジェクトの1つの神髄が現れているような気がした。

いわき万本桜プロジェクトのもう1つの強みが「持続性」だ。志賀さんは、プロジェクトの持続性についてこう語る。

「何でもそうですが、わっと人が集まるものは、わっといなくなるんですよ。たくさん人が来て、すぐに完成すればいいなんて思ってないんです。地道に続くのが一番いい。第一、たくさん人が来ても困るんですよ。お金かかりますから(笑)」

無理をしないで自分たちのペースを守る。だからこそ楽しく、自由に続けられるということだろう。

「よく、『志賀さんが死んだらプロジェクト終わっちゃうんじゃないんですか?』って聞かれるんですけど、そのへん私は何も考えてないんですよ(笑)。死ぬときまでに、ほかのメンバーに思いが伝わっていないのだとしたら、それは私の能力のなさだから。それならプロジェクトも消えちゃったほうがいいよね。でも、もし私が明日死んでこの山に来れなくなっても、明日も明後日も今日と同じように草刈りやってる人がいるだろうなということは想像できるんです。だから、その点についてはまったく心配していませんよ」

1人の巨大な「カリスマ」に頼るプロジェクトではなく、次の世代にしっかりとバトンを受け渡す――万本桜プロジェクトにはその「持続性の鍵」が存在する。植樹させてもらった私も、おそらくお手伝いさせてもらうだろう。私も、ちゃんとバトンを受け取っているのだ。

植樹を終え、みんなで記念撮影をしたところ。参加者たちの楽しげな表情が印象的だ【撮影:初沢亜利】

植樹を終え、みんなで記念撮影をしたところ。参加者たちの楽しげな表情が印象的だ【撮影:初沢亜利】

面白く楽しい活動を通して、静かな怒りを伝える

冒頭で、いわき万本桜プロジェクトが、志賀さんの「怒り」から端を発したものだと書いた。震災から4年。すでに3000本を越える桜が植樹されたいま、志賀さんの思いはどのように変化しているのだろうか。

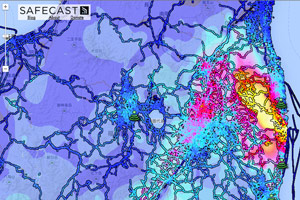

「桜の木を1本植えるたびにあの頃の怒りや悔しさは少しずつ消えて、何とかなるぞという気持ちもいくらか出てきている部分はあります。でもね、やっぱり、『怒り』は残るだろうと思いますよ。だって、見えないけど放射能は山の中に残ってますから。線量計のスイッチを入れれば出ちゃうんです。慣れてしまって忘れたような気持ちになってる人も多いけれど、確かに拡散してるという事実は忘れてはいけないと思います」

震災、そして原子力災害の「風化」という問題が起きている。被災地を取り巻く「目に見える被害」と「目に見えない被害」を、まるで大したことがなかったかのように「原発事故の被害は軽微だった」としてしまっては、被害の教訓を活かすことはできないし、未だに苦しんでいる人を置き去りにしてしまうことになりかねない。甚大な被害をもたらしたものへの「怒り」。それをどう表明し、伝えていくかを考えていかなければならない。

「私は、原発なんてなくても人は生きていけると思います。でも、それをくどくど説明するんじゃなく、木を植えたり、草を刈ったりすることのなかに、人間誰もが持っているエネルギーを取り返す要素が入っているんです。電気がなくなったらどうするんだとか、経済はどうするんだとか脅かされてしまうけれども、恐れる必要はないんだと感じてもらえるようなきっかけに、桜の植樹がなればいいなと思います」

目下、志賀さんたちが取り組んでいるのが、海外の人に万本桜プロジェクトを知ってもらうことだ。すでに外国語のパンフレットの作成に入り、受け入れ体制を整え始めている。

「日本人はやっぱり忘れやすいよ。海外の人たちのほうがよほど原発問題に関心を持っているし、問題の理解も速いです。『あれほどの事故があったのに、それを忘れて再稼働に走ってしまうような精神性で日本は大丈夫か』と、先日来たデンマークのジャーナリストも言っていました。気持ちを外に向けていかないと、自暴自棄な気持ちになっちゃいますから」

志賀さんはにこやかにそう語るが、では自分たちはどうだったろうかと深く考えさせられた。楽しいこと、面白いことは、人を動員する力が確かにある。しかし、その楽しさや面白さの奥底で、原子力災害がもたらした被害に対する怒り、悲しみ、そして人間の愚かさにとことん触れることも重要だ。そうすることでそれが1周回ってポジティブな気持ちになり、それを持ち帰り、またこのプロジェクトに参加したいと心から思う。いわき万本桜プロジェクトは、そうした「持続性」と「当事者性」を巡るサイクルを奇跡的に生み出している。

いわき万本桜プロジェクトの入口には散策するためのガイドマップと200年後の完成イメージが飾られている【撮影:初沢亜利】

いわき万本桜プロジェクトの入口には散策するためのガイドマップと200年後の完成イメージが飾られている【撮影:初沢亜利】

震災から間もなく4年。私はまた近いうちに万本桜プロジェクトの里山に行ってみようと思っている。私が植えたオオシマザクラはしっかり根付いただろうか。志賀さんから伝えられた言葉が、自分の心に根を張ったように、そうであったらいいと願う。それを確認するために、またあの里山を上って、カレーライスに舌鼓を打ちたいと思う。