ようやく本格化したエネルギーミックスの審議

東京電力・福島第一原子力発電所の事故から3年10カ月経った2015年1月30日、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会長期エネルギー需給見通し小委員会が設置され、2030年のわが国における「電源ミックス」および一次エネルギー供給の「エネルギーミックス」をどう見通すかについての審議が、ようやく本格的にスタートした。あまりに遅いスタートではあるが、始めないよりは始めた方が良い。筆者も、同小委員会の一委員であるが、実りある議論が進められることを期待したい。

それにしても、エネルギーミックスをめぐる議論は、なぜ今日まで先延ばしにされてきたのだろうか。それは、政権を掌握する自民党の政治的思惑による。

政府・自民党の「先送り」で世論が矛盾する

政府の問題のあいまい化と「先送り」は、国民を混乱させている

2012年の総選挙、2013年の参議院議員選挙、2014年の都知事選挙と総選挙のいずれの場合にも自民党は、原発政策について、中長期的な見通しを明言しない方針をとった。原発に対する国民世論はいまだに厳しいと読んだうえで、原発政策を争点から外したほうが、勝利をより確実なものにできると判断したからだ。このような政治的判断にもとづき安倍内閣は、14年4月に閣議決定したエネルギー基本計画でも、原発依存度を含む電源ミックスの策定を見送った。しかし、このような政府の問題のあいまい化と「先送り」は、国民を混乱させている。

Photo by iStock.com/EdStock

原発再稼働をめぐる現在の世論は、一見すると、矛盾している。

原発のあり方について、中長期的な見通しをたずねると、世論調査で多数を占めるのは「将来ゼロ」であり、「即時ゼロ」や「ずっと使い続ける」は少数派である。「将来ゼロ」とは、「当面はある程度原発を使う」ことを意味する。

原発をめぐる世論は、中長期的見通しと短期的見通しとでは矛盾した結果を示す

一方、より短期的な見通しにかかわる原発の再稼働の賛否についてたずねると、世論調査で多数を占めるのは「反対」であり、「賛成」ではない。「再稼働反対」とは、事実上、「原発即時ゼロ」につながる意味合いをもつ。

つまり、原発をめぐる世論は、中長期的見通しと短期的見通しとでは矛盾した結果を示すという、不思議な現象がみられるわけである。この現象について、どのように理解すれば良いのだろうか。

筆者の理解によれば、世論の真意は、どちらかと言えば「当面はある程度原発を使うことはやむをえない」という点にある。しかし、安倍内閣が進める原発再稼働のやり方には納得できない。新しいエネルギー基本計画で電源ミックスを明示することを避けた点に端的な形で示されるように、論点をあいまいにし、決定を先送りして、こそこそと再稼働だけを進める。このような政府のやり方に対して、「当面はある程度原発を使うことはやむをえない」と考えている国民の多くも反発を強めており、再稼働の賛否のみを問われると、「反対」と答えているのである。

Photo by midorisyu (CC BY 2.1)

2015年11月末――迫る最終期限

政治家や官僚は、しばしば、原発再稼働の先行きが不透明だから、電源ミックスの策定は時期尚早だと言う。事実上、問題を原子力規制委員会に委ねているわけであるが、これは、おかしなことである。原子力規制委員会は3条委員会として設立されたのであり、その根幹にあるのは、原子力規制政策とエネルギー政策は切り離して、それぞれ独立させるという大原則である。規制政策は規制政策として、エネルギー政策はエネルギー政策として、別個に確立されなければならない。規制委員会の動向をみきわめてから電源ミックスを決めるとする政治家や官僚の主張は、規制政策とエネルギー政策を混同させるものであり、両者の相互独立という大原則から逸脱したものだと言わざるをえない。

しかし、さすがに今年、2015年には、政治家や官僚による「先送り」は、通用しなくなる。温室効果ガス排出量削減の2020年以降の具体的枠組みを決定するパリでのCOP21(第21回国際連合気候変動枠組み条約締約国会議)の開催が、今年11月末に迫っているからだ。その5カ月前の6月にはドイツでサミットが開かれ、地球温暖化対策も議論される。それまでに原発依存度を含む電源ミックスを決めなければ、わが国は、20年以降の温室効果ガス排出量削減目標を明示することができなくなり、国際社会で孤立する。

Photo by greensefa (CC BY 2.1)

今年は、4月に統一地方選挙が行われた。これまでの政治手法からみて、政府・自民党は、それ以前には、2030年のエネルギーミックス、電源ミックスの具体的な数値案を示さなかった。しかし、その2カ月後の6月までには、それを決めなければならない。つまり、4月までに数値案抜きである程度準備を進めたうえで、その後の2カ月弱の短い期間で数値の盛り込まれたエネルギーミックス、電源ミックスを決定しなければならなくなったわけである。このような日程を織り込んだうえで、1月末に長期エネルギー需給見通し小委員会が設置されたとみなすことができる。

2015年は「再稼働元年」ではなく「廃炉元年」

それでは、策定される2030年の電源ミックスはどのようなものになるのだろうか。それを見通すうえで前提条件となる原子力発電所の再稼働は、どの程度行われるのか。

2つの新しい規制が重要な意味をもつ

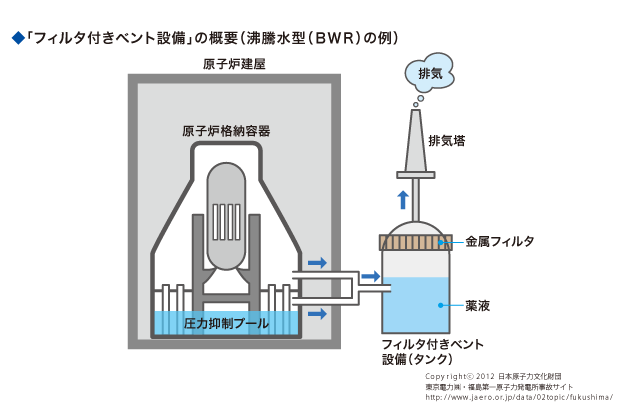

この点に関しては、(1)2013年7月に原子力規制委員会がフィルター付きベント(原子力発電所の事故時に原子炉格納容器が内部の圧力の上昇によって破壊されるのを回避するため、放射性物質を含む蒸気を、配管を通して原子炉建屋外に設置されたタンクへ送り出す設備)の設置を含む、厳しい内容の規制基準を設定したこと、(2)2012年の原子炉等規制法の改正で、原則として運転開始後40年を経た原子力発電所を廃止することが決まったこと、という2つの新しい規制が重要な意味をもつ。

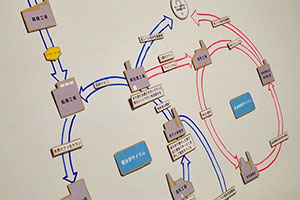

引用:ニュースがわかる! トピックス『「フィルタ付きベント設備」は、どんなもの?』(日本原子力文化財団)

原発の再稼働は、(1)の新しい規制基準をクリアすることが大前提となる。そうであるとすれば、新規制基準でフィルター付きベントの事前設置が義務づけられた沸騰水型原子炉(24基)の再稼働は、どんなに早くても2016年以降でなければありえない。2015年中の再稼働がありえるのは、新基準でフィルター付きベントの設置に猶予期間が設けられた加圧水型原子炉(24基)に限定されることになる。

ここで注目すべき点は、新基準が設定されて以降、加圧水型24基にはフィルター付きベント設置以前にも再稼働するチャンスがあるにもかかわらず、これまで実際に再稼働の申請を行った加圧水型炉は15基にとどまること、逆に言えば、残りの9基はいまだに申請していないことである。

電力会社が「古い原発」の再稼働を断念し始めている

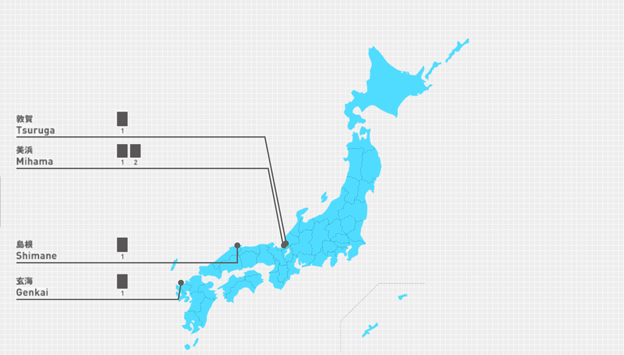

新基準をクリアするためには、フィルター付きベントの設置だけでなく、膨大な金額の設備投資が必要とされる。一方、(2)の「40年廃炉基準」が厳格に運用された場合には、多額の追加投資をした原発が、新基準をクリアしいったん再稼働したとしても、すぐに運転を止めなければならなくなるかもしれない。12基の加圧水型原子炉が2015年2月時点で再稼働申請をしていない事実は、電力会社がこれらの事情をふまえて取捨選択を始めており、「古い原発」の再稼働を断念し始めていることを示唆している。今後、ある程度の原発が再稼働することになるであろう。しかし、それは、既存原発43基すべてが「元に戻る」再稼働では決してなく、沸騰水型原子炉も含めて30基程度の原発しか再稼働を申請しない「減り始める」再稼働であることを、きちんと見抜いておかなければならない。

2015年4月に廃止となった原発

2015年は「再稼働元年」と呼ぶよりは、「廃炉元年」

一部のメディアにおいて、2015年は、「原発再稼働元年」と呼ばれている。しかし、今年再稼働する原発は、九州電力・川内1、2号機の2基(加圧水型原子炉)だけにとどまるのではなかろうか。その一方で、5基の廃炉が決定した。これからは、いったん再稼働した原発が廃炉となるケースも出てくる。今後の方向性を見据えれば、2015年は、「再稼働元年」と呼ぶよりは、「廃炉元年」と言った方が正確だろう。

2030年の原発依存度は?

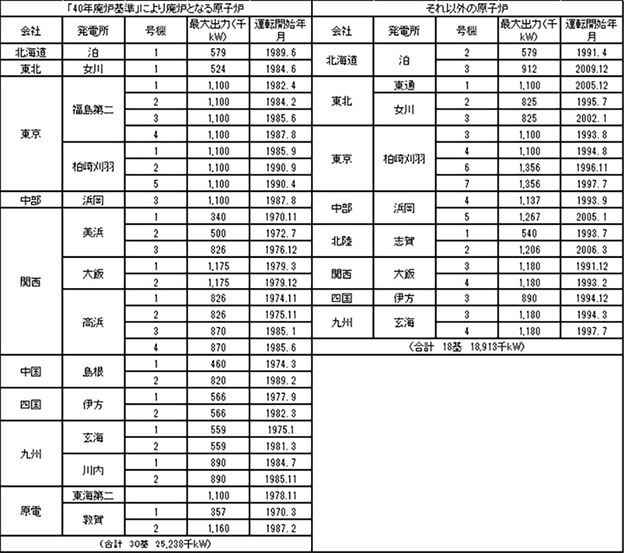

下の表1からわかるように、「40年廃炉基準」を厳格に運用した場合には、2030年末の時点で、現存する43基のうち30基の原子力発電設備が廃炉となる(表1には、廃炉が決まった5基も掲載してある)。残るのは、18基1891万3000kWだけである。この18基に建設工事が進む島根原発3号機(中国電力)と大間原発(電源開発株式会社)が加わったとしても、2030年の原子力依存度は、2010年実績の26%から4割以上減退して、15%程度にとどまることになる。

表1:「40年廃炉基準」が適用された場合の2030年末時点での原子力発電所の運転状況

出所:電気事業連合会編『電気事業便覧 平成22年版』(日本電気協会、2010年)にもとづき筆者作成。

注:最大出力は、2010年3月末時点での数値。

2030年の原発依存度15%程度という見込みについては、2012年の総合資源エネルギー調査会基本問題委員会において、経済産業省資源エネルギー庁が示した試算が参考になる。表2に示したこの試算によれば、原子力発電所の稼働年数を40年とした場合、2030年における原発依存度は、稼働率が70%の場合には既存原発だけで13%、それに加えて島根原発3号機が運転を開始すると14%、さらに大間原発が運転を開始すると15%となり、稼働率が80%の場合には既存原発だけで15%、それに加えて島根原発3号機が運転を開始すると16%、さらに大間原発が運転を開始すると17%となる。つまり、「40年廃炉基準」が効力を発揮すると、2030年における原発依存度は15%前後となるわけである。

表2:稼働年数を40年とした場合の2030年における原子力発電の規模

出所:資源エネルギー庁『原子力発電比率について(これまでの議論を受けて)』(2012年4月)。

注1:「比率」は2030年の予想総発電電力量(1兆kWh)に対する割合。

注2:「新増設1基」は島根原子力発電所3号機(中国電力)の稼働を、「新増設2基」はそれに加えて大間原子力発電所(電源開発株式会社)の稼働を、それぞれ想定している。

2030年の原発依存度15%という見通しは、原発のリプレースがありえないということを意味するものではない

なお、2030年の原発依存度15%という見通しは、原発のリプレースがありえないということを意味するものではない。「40年廃炉基準」は、古いものほど危険度が高く、新しいものほど危険度が低いという考え方にもとづいているわけだから、むしろリプレースには肯定的な内容だとも言うことができる。現時点でリプレースの可能性が多少なりとも存在するのは、日本原子力発電の敦賀3、4号機と関西電力の美浜4号機である。ただし、それは、あくまで古い原子炉を停止したうえでのリプレースであるべきだから、リプレース分を含めても2030年の原発依存度は15%程度に抑えるべきであろう。

2030年のエネルギー比率はどうなる

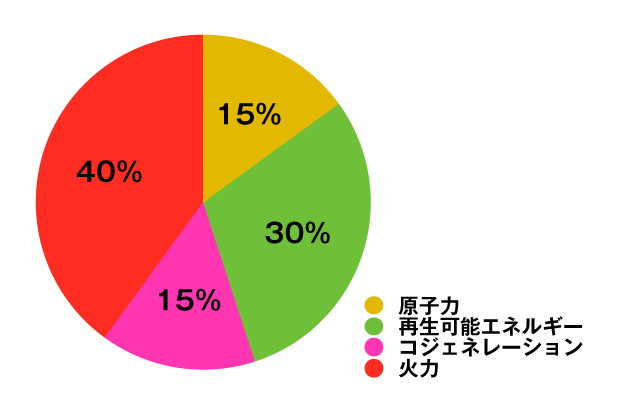

2030年の電源ミックスに占める原子力の比率が15%程度だとすれば、その全体像は、どのようなものになるのだろうか。それは、原子力15%、再生可能エネルギー(水力を含む)30%、コジェネレーション(熱電併給)15%、火力は残りの40%、となると思われる。

再生可能エネルギーの30%は、政府与党の自民党が主張する21%以上と、同じく与党である公明党がめざす35%との中間値である。2030年のエネルギーミックスおよび電源ミックスが決定される今年の4~6月は、第189回通常国会の真っ最中である。この通常国会の焦点は集団的自衛権問題であり、この問題に関する自民党案に対して公明党サイドの抵抗感は強い。国会運営対策上、自民党は公明党にカードを切る可能性が大であり、そのカードに電源ミックスにおける再生可能エネルギー比率が使われるという見通しがある。その場合、世論の後押しもあって、「再生可能エネルギー30%」が盛り込まれることもありうるのである。

コジェネレーションの15%は、2011~12年に民主党政権下で電源ミックスを審議した総合資源エネルギー調査会基本問題委員会で、反原発派も原発推進派も中間派も一致して推薦した数値である。当時、2030年の電源ミックスに占める原子力の比率について、反原発派は0%、原発推進派は20~25%、中間派は15%(筆者はこの15%を主張した)と、それぞれ異なる意見を表明したが、コジェネレーションを15%とすることについては、3つの陣営の見解は一致していた。

再生エネルギー普及のために必要なこと

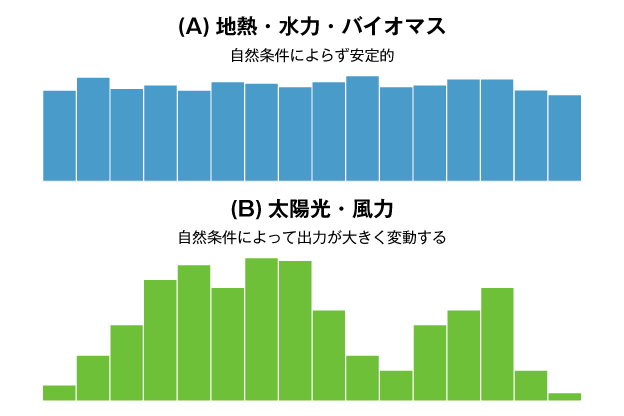

この電源ミックスのうち、達成に多大な努力を要するのは、再生可能エネルギー30%の実現である。再生可能エネルギーには、(A)稼働率が高く出力変動も小さい水力・地熱・バイオマスと、(B)稼働率が低く出力変動が大きい太陽光・風力との、2つのタイプがある。2013年度の電源ミックスに占める比率は(A)が水力を中心に9%、(B)が2%程度である。送変電ネットワークへの負担が少ないのは(A)のタイプであるが、水力には開発可能地点の減少、地熱には自然公園法等の規制と温泉業者の反対、バイオマスには物流コストの大きさなどのボトルネックがあり、伸びシロはそれほど大きくない。2030年の電源ミックスにおいて(A)タイプの再生可能エネルギーが占める比率は、多くとも15%程度にとどまるであろう。

そうなると、2030年に再生可能エネルギー30%を実現するためには、稼働率が低く出力変動が大きい(B)タイプの太陽光発電と風力発電の合計比率を15%以上に高めなければならないことになる。たしかに、技術革新の進展によって、太陽光発電と風力発電のコストは目に見えて低下している。しかし、2014年に電力各社がFIT(固定価格買取制度)で急増したメガソーラー発電のネットワークへの受け入れを保留したことで明らかになったように、(B)タイプの再生可能エネルギー発電の普及には、暗雲が立ち込め始めている。

2030年に再生可能エネルギー発電30%が可能か否かという問題は、FITにかかわる問題ではなく、ポストFIT(FIT後)にかかわる問題だ

ここで、明確にしておかなければならない点は、最近の受け入れ保留問題は、あくまでFITにかかわる問題だということである。しかし、2030年に再生可能エネルギー発電30%が可能か否かという問題は、FITにかかわる問題ではなく、ポストFIT(FIT後)にかかわる問題だということを忘れてはならない。そもそも、「下駄を履かせて」導入を促進するFITに依存している限り、2030年に再生エネルギー電源30%を実現することはできない。それを実現するためには、市場ベースでの再生エネルギーの普及が必要不可欠なのである。

日本では、再生エネルギーの普及について、FITと結びつけて論じられることが多い。そのため、「FIT先進国」であるドイツやスペインが、しばしばベンチマークとして取り上げられる。しかし、「下駄を履かせて」導入を促進するFITに依存している限り、真の意味での再生可能エネルギーの時代は来ない。その到来を実現するためには、市場ベースでの再生エネルギーの普及が求められる。我々がベンチマークとすべきなのは、「FIT先進国」ではなく、北欧、アメリカ中西部、オーストラリア西部、ニュージーランド、中国西部のような「市場ベースでの普及国・地域」である。そして、これらの「市場ベースでの普及国・地域」に共通しているのは、送電網の充実である。

送電線問題を解決する3つの方策

日本において、太陽光発電や風力発電を本格的に拡大していくうえで鍵を握るのは、送電線問題を解決することである。そのためには、どのような方策があるのだろうか。

第1は、今後廃炉となる原子力発電所で使っていた送変電設備を活用することである。再生可能エネルギー発電の本格的な拡大に不可欠な送電線問題の解決は、原発廃炉によって「余剰」となる送変電設備の徹底的な活用からスタートすべきである。

第2は、送電線を作る仕組みを構築することである。送電線を作るプロジェクトについて金融市場が的確に評価する、送電線敷設の対象となる地域での社会的受容性を高める、送電線投資に対して政策的に支援する、これらの仕組みを構築することがきわめて大切である。

第3は、そもそも送電線を必要としない方式を導入することである。この点では、全国各地にスマートコミュニティを拡大し、電力の「地産地消」のウエイトを高めて、送電系統にかかる負荷を減らすことが重要である。また、再生可能エネルギー発電を送電線の制約から解き放す方策として、最近、ヨーロッパで注目を集めている「パワー・トゥ・ガス」も参考になる。パワー・トゥ・ガスとは、主として再生可能エネルギー発電によって発生した余剰電力を使って、発電地点で水の電気分解を行い、発生した水素ガスを、天然ガスパイプラインに混入して消費地まで運び、そこで熱用、発電用等に充てるという方式である。この方式は、風力発電の増加に送電線建設が追いつかない北海沿岸地域で、さかんに行われ始めている。天然ガスパイプラインがヨーロッパほど充実していない日本では、適用範囲に限界があることは否めないが、送電線への負荷を減らす方策として検討に値するものであることは、間違いない。

Photo by Ryan Lackey(CC BY 2.0)

【追記:4月28日に提示された経産省の電源ミックス案について】

引用:長期エネルギー需給見通し 骨子(案) 関連資料(資源エネルギー庁 平成27年4月)

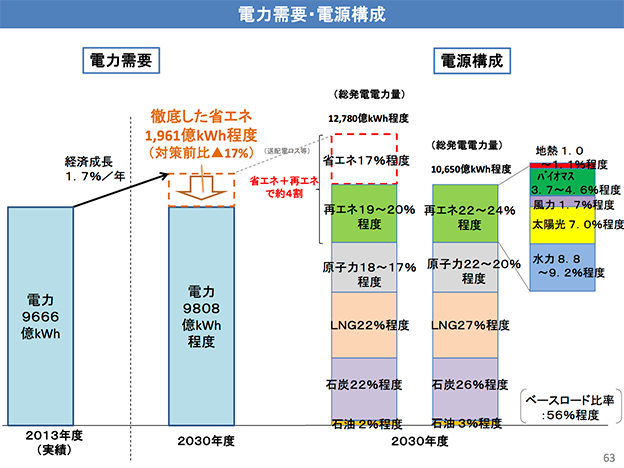

本稿を脱稿したのち、2015年4月28日に開催された総合資源エネルギー調査会基本政策分科会長期エネルギー需給見通し小委員会の第8回会合において、2030年の電源構成を「原子力20~22%、再生可能エネルギー22~24%、LNG火力27%、石炭火力26%、石油火力3%」とする経済産業省の案が提示された。このタイミングで電源ミックス案が示されたのは、本稿で指摘したとおり、2015年4月の統一地方選挙が終了し、同年6月のサミットがさし迫ったからである。

問題は、この経産省の電源ミックス案が、安倍内閣が掲げてきた「原発依存度を可能な限り低減する」、「再生可能エネルギーを最大限導入する」という2つの公約に合致するか否かである。原発、再生可能エネルギーの順に、この点を検討しておこう。

経産省の「原子力20~22%」案は、公約違反だ

「40年廃炉基準」が効力を発揮すると2030年における原発依存度は15%前後となるわけであるから、それより5~7ポイント多い経産省案の「20~22%」という数値は、原発の運転期間延長かリプレースか新規立地かを前提としていることになる。安倍内閣ないしは経産省は、「現時点でリプレースや新規立地は考えていない」と言っているから、この5~7ポイントの上積みは、ひとえに既存原発の40年を超えた運転、つまり運転期間延長によって遂行されるわけである。その場合、上積み幅から考えて、「40年廃炉」よりも、原子炉等規制法が例外的に可能性を認めた運転期間延長による「60年廃炉」が常態化することになる。このような原子炉等規制法の強引な解釈は、「原発依存度を可能な限り低減する」という公約とは合致しない。経産省の「原子力20~22%」案は、公約違反だと言わざるをえない。

一方、2030年に再生可能エネルギー電源の比率を「22~24%」にするという経産省案も、自民党政権時代の2009年4月に麻生首相が打ち出した「2020年に再生可能エネルギー電源を20%にする」という方針と比べて、後退したものである。また、今回、環境省の委託により三菱総合研究所がとりまとめた「中位ケースで2030年に再生可能エネルギー電源比率は3割強となる」という試算とも、大きく齟齬をきたしている。経産省の「再生可能エネルギー電源22~24%」案もまた、「再生可能エネルギーを最大限導入する」という安倍内閣の公約に違反するものだとみなさざるをえないのである。

Photo by iStock.com / winhorse

人気の回答

Invalid date

■