原子力小委員会は昨年12月に「中間整理」をまとめた。同小委は経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会のたくさんの部会の中のひとつである。エネルギー政策基本法に基づき閣議決定したエネルギー基本計画(以下、エネ基)の原子力分野の方向性をより具体的政策に落とすために設置された。

筆者は委員として審議につきあってきた。そこでの体験を踏まえて、本特集の新規建設に関して考察したい。だが、その前に、審議会の姿勢について述べておきたい。

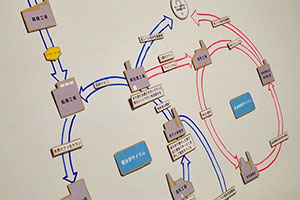

Photo by ポリタス編集部

なぜ? 動画非公開の原子力小委員会

審議は公開で行うと聞いていたが、委員会が始まってみると、マスコミの録画は最初の5分程度の頭取りだけで追い出されてしまった。動画公開がないことを第1回目の会合で初めて知った。そこで、2回目以降、毎回動画公開を求める発言を繰り返した。

一般傍聴を受付け、議事録は1カ月以内に公開するなどの姿勢にも関わらず、動画は非公開という。この理由を担当事務局の原子力政策課に質すと、当初は安井至委員長が公開に反対だからと言う理由だった。しかし、同委員長は原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループの座長を務めていたが、そちらの方は動画を公開して審議を進めていた。彼が拒否するはずがないので、そう迫ったところ、今度は動画公開を望まない委員がいるとの理由に変わった。他の委員から、委員会で議論してほしいと要望が出たが、この要望は無視され続けた。経済産業省自体が動画を非公開にしたいのではないかと迫ったが、彼らは頑なだった。結局、音声公開で妥協したが、聞きづらいことこの上ない音声が公開されていた(議事録公開とともに現在は削除されている)。

経産省が原子力政策の策定過程の刻一刻を国民に知られたくないのだ。

経産省が原子力政策の策定過程の刻一刻を国民に知られたくないのだ。エネ基に対するパブリックコメントでも2万件におよぶ応募意見の94%が原発維持、核燃料サイクル推進の内容に反対の意見を提出した。これは朝日新聞がパブコメを情報公開法に基づき入手して分析した結果だ。動画非公開は、速報性を避けることで、原発推進の議論への反対の声をかわすためだったと言わざるを得ない。1カ月後の議事録で詳細が伝わっても、議論はその先へ進んでしまっているからだ。

「中間整理」という怪しいまとめ

中間整理とは見慣れない表現だ。この記述の形は(中間整理の一般的形式という意味ではない)、まず事務局の考えと思われる内容が示され、次に「小委員会における主な意見」が箇条書きされている。これには原発への批判的な意見も載せられている。筆者は原発からの撤退とか原発ゼロという用語を使用して発言したが、そのような発言は無視されている。ただ、新設、リプレースは必要ないという意見は採用されている(もっとも必要との意見も採用されているが)。脱原発の意見を完全に無視するという状態は避けて、丸くされて記載されているわけだ。さらに外部有識者を招いて伺った講話の要点も記載されている。

Photo by ポリタス編集部

審議会は委員の議論をまとめあげていくのが本来のあり方と考えるが、現実には、これとは異なり、委員の選任含めて、事務局があらかじめ考えた方向へと議論を誘導している。まさに中間整理はその痕跡が見えるようなものに仕上がっている。とても「とりまとめ」と言える代物ではなく、そこに至る前のものだ。

中間とりまとめに至らなかったのは、電力供給に占める原発の割合、いわゆるエネルギー・ミックスが定まっていないからだろう。この議論は長期エネルギー需給見通し小委員会で2015年1月からようやく始まった(第1回会合は1月30日)。原子力小委員会が審議を始めた昨年6月の時点ではもっと早くにミックスの議論が始まると経産省は考えていたのではないかと思われる。それが、川内原発の再稼働が想定外に時間がかかり、再稼働の見通しが立たない中で、ミックスの議論を進めることができなかったのではないか。川内原発は、今年の夏ごろの稼働とされている。

もっとも、手続き上原発の割合は小委員会であらかじめ定めることもできるが、福島原発事故の後であり、脱原発を支持する世論が圧倒している中、そのようなやり方は強い批判を浴びることになる。そこで、省エネルギーの割合、再生可能エネルギーの割合、二酸化炭素排出量制約(火力発電利用の制約)などの他の諸条件を定めた上で、残りを原発で対応するという方法が取られようとしている。

このような経緯から中間整理は、政策の具体性にとぼしく、その方向性を示すに留まった。ただ、具体的に見える政策があるとすれば、廃炉会計制度の改正であろう。

廃炉会計制度改正は「揺り籠から墓場まで」の原発支援策

これは廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループによって審議され、2つの報告書がまとめられた。「原子力発電所の廃炉に係る料金・会計制度の検証結果と対応策」(2013年9月)と「原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるための会計関連制度について」(2015年1月)だ。両者ともパブリックコメントなど所定の手続きを経て制度が変更された。内容は、事業者が廃炉の決断をしやすいように会計制度を変更しようとするものだ。

現行の会計制度では、廃炉にすると帳簿上に残存している資産を一括して処理(除却)しなければならないが、そうするとその年度の決算に大きな影響を与える恐れがあるので、この資産分については10年程度にわたって減価償却を継続できるようにするというもの。特別損失として計上するかわりに、減価償却費として電気料金で回収し続けられるようにした。今後5年程度の間に、発送電が分離され、現行の総括原価方式による料金算定制度がなくなるが、そうなった状況では、配送電料金に含めて回収できるようにする意向だ。これがエネ基に謳う、そして安倍政権の公約である「原発依存度の可能な限りの低減」のインセンティブとなる政策だという。

Photo by MIKI Yoshihito(CC BY 2.0)

やや短絡的な言い方になるが、会計制度変更は揺り籠から墓場までの原発支援策だ。電力会社は60年にわたって運転するつもりだったが、新規制基準によって運転期間が原則40年と変更されたのだから、政策変更に伴う当然の支援との主張だ。高浜1号機と2号機の運転期間の延長を目指している(延長が認められればこの例には当たらなくなる)。つまり、現段階でこの制度が具体的に適用される可能性があるのは、福島第二原発の4基と玄海1号機、島根1号機、敦賀1号機、美浜1号機と2号機の9基だけだ。

福島第二原発を含めた県内10基の廃炉は福島県の非常に強い意向だ。経産省も再開は困難と考えているようだ。他の5基は出力も小さく運転年数も40年を超え、新しい基準を満たすための設備投資の回収が困難との理由から3月中旬にそれぞれ廃炉が電力会社から発表された。既に廃炉となった浜岡や事故炉は対象外である。微妙なのがすでに廃炉を表明している福島第1原発の5号機と6号機だ。これも対象となるかもしれない。

加えて、敷地内活断層に起因する耐震性の不十分さから廃炉となる可能性の高い原発が敦賀2号機(日本原電)と東通1号機(東北電力)だ。敦賀2号機に関しては、原子力規制委員会の専門委員会の活断層認定を追認した。それでも事業者が再稼働申請をすると強気だが、これまでの経過から考えると、この決定を崩すことは困難で廃炉にせざるを得ないだろう。また、東北電力は再稼働申請を行っているが、活断層だと明瞭な判定にはならなかったが、耐震性の見直しは必至であり、こちらも廃炉の可能性が高いと考えている。

2015年は「廃炉元年」

ベースロード電源という言い方は曲者だ

エネ基および原子力小委員会中間整理では依存度低減に言及する一方で、「重要なベースロード電源」として「一定規模確保する」とか「活用していく」とも記している。ベースロード電源という言い方は曲者だ。もっとも原発に対しては13年12月に経産省がまとめたエネ基に対する意見では「基盤となる」という言葉が冠せられていたが、削除され、石炭火力と同様の表現に落ち着いた。

ベースロードは発電出力を需要に応じた変動をさせることなく使い続けることを意味するが、原発と石炭火力では両者の意味合いは大きく異なる。石炭の場合はコストが安いのが理由で、これは経営戦略としてのベースロードだ。これに対して原発は短い時間で出力を上下させることが物理的に困難であることから位置づけられているのだ。

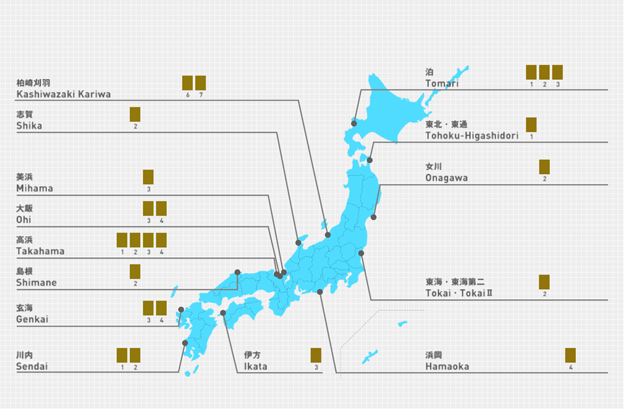

エネ基は2030年ごろまでを計画の対象期間としていることから、適合性審査に合格して再稼働がある程度行われれば一定規模を活用してくことにつながる。再稼働がどの程度進むのかは見通せないところだ。現状23基が再稼働申請をしている。他の原発も将来には申請する可能性があるし、あるいは廃炉の道を選択するかもしれない。再稼働に対する地元合意も、立地自治体は財政が原発に依存していることから住民の反対が強くても進む可能性はあるが、周辺自治体では住民の反対が強くて合意は困難だ。実効性ある避難計画の立案が事実上不可能という事態もこれを後押ししている。地元合意では周辺自治体外しが行われているが、依然として周辺自治体でも事前同意を求めるべきだとの声が強い。

再稼働を申請した原発(2105年5月22日現在)

加えて大飯原発の運転差し止め裁判での画期的な原告勝訴判決(福井地裁)がある。これが前例となれば、全国の全ての原発に対して運転差し止め裁判が闘われている状況では、勝訴判決が続く可能性は高い。そうなれば状況は大きく変わり、エネ基の見直しが必然となる。ここでは再稼働問題にこれ以上言及しない。

Photo by 朝日新聞社

新規原発の建設がなければ、ある時期から廃炉が続出し、結局として原発ゼロとなる

増設であれ既存原発の廃止に代わる建設(リプレース)であれ、新規原発の建設がなければ、ある時期から廃炉が続出し、結局として原発ゼロとなる。運転期間を40年に限定すると私たちはいま廃炉時代の入り口にいて、今後次々と原発が廃炉になっていき2030年には20基弱が残る計算になる。そして、40年代のうちにゼロとなる。上述以外のすべての原発が運転延長の手続きに入っていくとすれば、廃炉時代は20年延びることになる。2060年代にはほぼゼロとなる。これは原発安楽死路線と言える。

原発“新設”は極めて困難

福島原発事故当時に建設中だった原発は3基ある。内1基は東通原発で上述の活断層問題で建設続行は困難との理由で除外すると、島根原発3号機と青森県の大間原発の2基となる。島根は完成しており、大間は建設中だ。それぞれ新規制基準への適合が求められており、なお紆余曲折がある。大間は加えて函館市が許可取り消しを裁判に訴えて、係争中だ。また事故当時、設置許可審査あるいは変更審査(増設)に入っていた原発がある。上関原発、敦賀原発3号機、4号機と川内原発3号機の増設、この4基は野田政権時代に新設に当たるとして建設を止めた。現在もその状態が続いている。これらは新規制基準が出来る前の申請であり、単純に審査の続行とは行かない。

とはいえ、新規原発の動向を考える時にこれらの4基をまず念頭におくべきだろう。これらが運転開始へと到達する可能性があるのだろうか?

もう新しい原発はいらないというのが地元の心情だ

上関原発計画は完全な新設原発となるが、計画が浮上したのが1980年初頭、以後30年以上にわたって建設に入れない状態が続いている。敦賀は上述したように活断層問題を抱えている。川内に対しては県内23市町議会が増設中止の陳情を採択している。いまは地元自治体の合意が得られる状況にない。もう新しい原発はいらないというのが地元の心情だ。将来的にも建設に合意を得ることは難しいと考えられる。

Photo by iStock / krestafer

川内3号機(電気出力159万キロワット)の建設費は約5400億円、敦賀は2基で8300億円(それぞれ153.8万キロワット)、上関は2基の計画で約9000億円(それぞれ137.3万キロワット)と見込まれている。これは新規制基準前の見積額なので、耐震見直しなどによってさらに高価なものになるだろう。原発は初期投資が膨大だ。小売り全面自由化や発送電分離などの電力システム改革がそれなりに進み、投資の回収が約束された総括原価方式が廃止されると、投資の回収見通しが不透明となるのは必至だ。従って、現状では新規建設は難しい。

それでも原発新設を支援しようとする国

原子力小委員会では委員から新増設・リプレースの方針を明らかにすべきとの強い意見が複数の委員から出されたが、結局は事務局の考えの中には入らなかった。再稼働もない中で先走って新増設やリプレースに言及するのは得策でないとの判断なのだ。統一地方選を控えた与党議員からの圧力で入らなかったとの見方もある。中間整理では、リプレースを明言すべきとの圧力と入れるべきでないとの圧力の拮抗を感じさせる文言となっている。すなわち事務局まとめの中に「電気事業者の廃炉の判断や、立地自治体及び住民の廃炉の受入れに際しては、廃炉だけでなく、早期に策定されるエネルギー・ミックスの議論を踏まえ、廃炉に見合う供給能力の取扱いを含めた我が国の原子力の将来像が明らかになっていなければ、判断がしにくいという意見があった」と書き込んでいる。委員の意見なら「小委員会における主な意見」に記載しておけばいいし、すでにそこにはリプレースが必要との委員の意見が記載されている。わざわざ事務局の考えの中に引用形式で入れ込まざるを得ない拮抗した状況があったのだろう。

新規建設が現状で難しいことは経産省も認めている

新規建設が現状で難しいことは経産省も認めている。そこで、イギリスで採用されようとしている差額決済制度(Contract for Diference,CfD)を原子力小委員会の中で紹介し、この導入の方向を強く示唆した。これも結局はイギリスから招聘したエネルギー・気候変動省のリズ・キーナガン・クラーク副部長の発言概要の中での紹介に留まり、事務局の考えには入れなかった。再稼働を優先しているからに違いない。

Photo by 朝日新聞社

差額決済制度とは原発の電力に対して一定の価格での取引を保証するもので、市場価格がその価格より低ければ、その差額を保証する。仮に逆になれば原発側から差額分を返金することになるが、イギリスでは太陽光発電並みの高額取引価格を向こう35年にわたって保証するものであり、原発側から返金などほとんど考えられない。現時点では新規建設の1基に適用しようとしている。

このような制度を導入しないと原発の新規建設に電力会社が取り組めないことを、従って将来的に原発を維持できなくなることを認めている

裏を返せば、このような制度を導入しないと原発の新規建設に電力会社が取り組めないことを、従って将来的に原発を維持できなくなることを認めているわけだ。同時に、原発を将来とも維持し続けるメッセージを発しているわけだ。しかし、CfDの導入は省令改正で済むような簡単な話ではない。

エネルギー・ミックスの議論が一段落し、各エネルギー源の発電に占める割合が示されると、原子力小委員会もいよいよ本格的な制度議論を展開していくことになるのだろう。リプレースの方針が明記され、CfDのような制度の導入の方向も明記されるのだろう。しかし、そもそもCfDのような制度を導入してまで原発を維持することに国民的な合意が得られるとは考えにくい。

国民世論を反映した政策立案を

筆者は原子力小委員会の議論の第1回目に審議会のあり方として英国のコミッショナー制度を参考にするべきことを提案した。委員を公募し、経産省からは独立した機関が応募者の中から選出する。選任された委員による審議結果は政策決定に際して十分に尊重される。これが議論されることはなかった。しかし、国民世論を政策へと反映させるための『審議会革命』(青山貞一監修、日隅一雄翻訳、現代書館、2009年)は避けられない課題となるだろう。利害関係者だけで審議が行われていた以前から比べれば、批判的な人間を加えることで、審議の広がりを見せかけるように少しだけ変化してきたが、それでも上に紹介した審議会とは根本的に異なっている。現在のやり方はあくまでも経産省の導きたい結論のために委員を選任する。諮問は見せかけなのだ。

民主党時代に経産省内に設置された基本問題委員会は選択肢の審議だった。国民に選択肢を提示して、意見交換会や討論型世論調査などを通して国民的議論を経て政策を決定した。

原発の新設を行なわず運転年数を40年に制限する政策はいわば原発の安楽死を意味し、よい妥協案だった

原発の新設を行なわず運転年数を40年に制限する政策はいわば原発の安楽死を意味し、よい妥協案だった。しかし、原子力産業界がこれに猛烈に反発し、経産省内も脱原発で一致していなかった。脱原発政策は政権交替とともに消えた。

このとき、国民世論を反映しようとする姿勢はポピュリズムだと国民を愚弄する発言がでていた。そもそも政策は国民の幸福の追求のためにあるのだから、ポピュリズム批判は産業界の手前勝手な都合のよい論理だ。

福島原発事故から4年が経つ。事故の後始末は遅々として進まないが、これに莫大な費用が投入され続けている。また、新規制基準への適合のために追加的な安全対策としての設備投資が行われており、原子力メーカーは好景気状態だ。しかしこの状態は長くは続かないだろう。他方、脱原発を願う国民世論は健在だ。

2030年には原発はベースロード電源から脱落しているに違いない

エネルギー・ミックスの議論の結論はでていないが、すでに原発の割合を高く見積もる報道が活発だ。再稼働を求める電力各社の意向が強く反映しているためだろう。しかし、国民世論から真っ向対立する政策が実現するはずがない。2016年4月から始まる小売りの全面自由化によって私たちは原発の電気を具体的に拒否できるようになる。2030年には原発はベースロード電源から脱落しているに違いない。

人気の回答

Invalid date

■