2018年9月30日投開票の沖縄県知事選は、「弔い合戦」だとも言われている。先立つ8月8日、米軍基地の名護市辺野古移設に反対する、象徴的存在だった翁長雄志知事の死去にともない、選挙戦だからである。23日現在、前宜野湾市長で自民党などが推薦する佐喜真淳氏と、移設反対を明確にするオール沖縄を支持基盤にもつ、前衆議院議員の玉城デニー氏が、接戦をくり広げているという。

「弔い合戦」という感情論に乗り、玉城氏を支持することも、また中央とのパイプを維持し、良好な観光振興に乗り遅れないために佐喜真氏を支持することも、いずれも可能だろう。しかし、筆者はまず「沖縄県民」ではない。だから投票権をもたない。また筆者は「思想史」という本来、長期的なスパンでものを考え、新聞メディア等で自説を語る仕事をしている。だとすれば、筆者が「ポリタス」でやるべきことは決まっている。それは今回の沖縄県知事選を、一回かぎりの選挙合戦で考えず、「本土の日本人にとって、沖縄とは何か」という、広い視野に位置づけるのが仕事のはずだ。

本土の日本人にとって、沖縄とは何か

しかも筆者は、単なる「本土の日本人」ではあり得ない。

2011年3月11日の東日本大震災を被災した経験をもち、福島県いわき市という原発立地地域の至近で仕事をし、首都圏に長期避難した体験をもつ。以下でふれるが、少なくとも本土で、震災以降の数年間、筆者はしばしば「フクシマと沖縄」を比較する言葉に遭遇した。原発と米軍基地は、戦後日本の二大象徴だと言われたのである。

筆者は今回の沖縄知事選記事を、どちらかの陣営を支持するためには書かない。

少しだけ時間軸を長くとり、「沖縄とは何か」を考える。その際、筆者は無色透明な人間として、記事を書かない。7年前の「フクシマ」にいた、という体験を背負う者として、沖縄について考えてみたいのである。

まずは歴史を遡るからといって、何も沖縄返還時代を復習したいのではない。数年前に書かれた二冊の本が、以前から気になっていた。高橋哲哉『犠牲のシステム 福島・沖縄』と、ロバート・D・エルドリッヂ『オキナワ論』の二冊のことだ。二冊はとても対照的な本で、内容よりも「文体」のちがいが、筆者の眼をひいた。

哲学を専門とする高橋氏は、沖縄とフクシマを同じ「犠牲のシステム」を背負わされた不幸な場所として描きだす。被爆して死ぬのは東電の社長でも副社長でもなく、非正規労働者だと言い、政治家、官僚、電力会社からなる「原子力ムラ」が利権のために犠牲者がでることを厭わない。犠牲者とは、被爆労働者のことであり、放射性物質の拡散によっておかされる地域住民のことである。こうした人に支えられた「犠牲のシステム」こそ、フクシマの本質なのであり、同じ構造を、「沖縄」ももつというのだ。沖縄に犠牲を強いるのは、日米安保体制だ。それはほとんど、本土による無意識の「植民地主義」なのだ。具体的に、高橋氏は本土を親に、沖縄を子供にたとえたうえで、「寝た子を起こすな」という論調を批判し、次のように言う。

「沖縄は眠ってなどいなかった。戦後ずっと、そうであった。そのことを知らないこと自体、まさに植民地主義そのものなのだ」(191、192頁より引用)

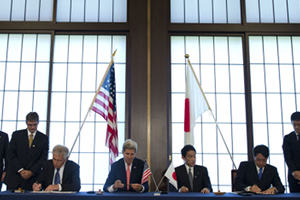

おそらく、こうした高橋氏の立場に違和感を表明するのが、エルドリッジ氏だということになるだろう。彼は沖縄海兵隊に文民官(外交政策部次長)として働いていた立場から、海兵隊と沖縄そして日本人の良好な関係をつくることを目標に、具体的活動に精勤してきた。しかし彼によれば、沖縄のマスコミは一貫して海兵隊を悪玉に仕立てる虚偽の報道をくり返し、印象操作をおこなった。また、そもそも、高橋氏も参照する「くどいようだが、沖縄には在日米軍専用施設面積の約七四パーセントが存在する」(178頁)」という「事実」についても、数字の操作によって変化する恣意的なものだと指摘している。あるジャーナリストとのやり取りについて、彼は次のように述べた。

「『県民感情』『オール沖縄』というワンフレーズをよく使いますが、それは事実と法律にも優先するものでしょうか。それはないはずです。たとえ米軍兵でもそれ以前に同じ人間であり、そういう視線が持てないのでは、まともな議論ができません」(150、151頁より引用)

ここで高橋氏が断定し、エルドリッジ氏が困惑している事態は何を意味しているのか。日米安保体制を「犠牲のシステム」だという高橋氏と、海兵隊にも人間の権利を求めるエルドリッジ氏が、対立する立場にあることは一目瞭然だろう。ではどちらの立場が「事実」として正しいのか? そんなことは結局、決められるわけがない。

では筆者が二冊の本から受け取ったものとは何か。「本土の人間にとって、沖縄とは何か」という問いに、どう答えるのか。答えはおそらく、次のようなものなのである。

筆者は高橋氏の本を読んでいる最中、終始、胸騒ぎを抑えられなかった。なぜなら彼の文章は、自身が福島県出身かつ震災直後であったこともあり、つねに「文体」が切迫し、情緒的であり、揺れ動いている。文体の息遣いが荒い箇所があるのだ。そしてこの文体と感情にこそ、エルドリッジ氏が戦っているものの正体があった。私たち本土の人間にとって、沖縄問題とは何か感情を刺激して止まないもの、本土/沖縄という二分線を聞く感情を喚起させる「民族問題」になってしまうのだ。

沖縄という言葉にふれるだけで、私たちの心が揺さぶられ、「文体」が乱れる

「民族感情」というものを、右翼の専売特許だと考えるのは誤りだ。反政府的な立場であっても、沖縄という言葉にふれるだけで、私たちの心が揺さぶられ、「文体」が乱れることがある。このとき、私たちはいつの間にか、「民族感情」の虜になってしまっているのである。

それを必死で理論的に弁明しようとするエルドリッジ氏は、ある意味、けなげな存在である。しかし逆に言えば、エルドリッジ氏は「民族感情」がもつ非合理な情念について理解が行き届いているとは到底、思えない。だから『オキナワ論』の「文体」は、終始、民族感情をまえに動揺をくり返している。実際に彼は困惑と疲労から体調を崩す。その意味で、高橋氏とエルドリッジ氏は、精神の安定性を欠いてしまっているのである。

先にも述べたように、筆者は、3.11を直接体験し、事故後も生活面における後遺症を受け続けた。それは実に、5年に及んだ。生活再建のなかで、筆者が心がけたことは、とにもかくにも動揺しないことであった。たとえば、教員としては、余震でざわつく教室内の学生をなだめること。そして言葉を書くことで生活の糧を得ている人間である以上、みずからの「文体」の乱れには、特に注意を払ってきた。

今後も、沖縄基地問題をめぐっては、夥しい言葉が書き連ねられるのであろう。筆者は今後も、彼らの息遣いと「文体」を何よりも注視していくつもりである。