エネルギー安全保障とは何か

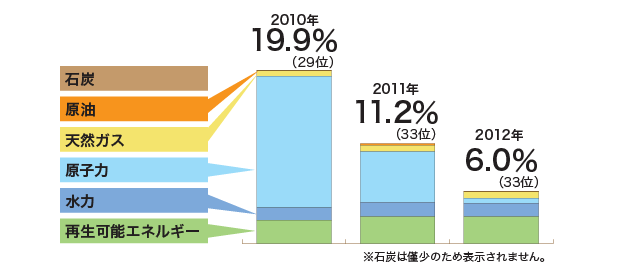

原子力発電を推進する議論の一つに「エネルギー安全保障」問題がある。エネルギー安全保障とは、2011年版エネルギー白書によれば、「国民生活、経済・社会活動、国防等に必要な量のエネルギーを受容可能な価格で確保すること」と定義されている。別の言い方をすれば、日本という国家の生存と存続に必要なエネルギーの供給を、量と価格の両面において持続可能な形で担保することである。2012年の一次エネルギー自給率が6%と、国内で消費するエネルギーの供給のほとんどを海外に依存してきた日本にとって、持続可能なエネルギー供給をどのように確保していくかは、安定的な国民生活を維持していく上で極めて重要な政策課題である。日本にとってエネルギー安全保障がいかに重要であるかは、1970年代の石油危機は言うに及ばず、太平洋戦争の重要な原因の一つに資源獲得をめぐる戦略的角逐があったことを見ればよく理解できよう。

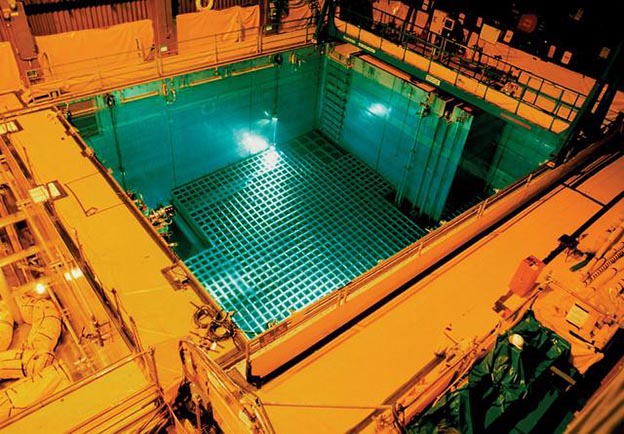

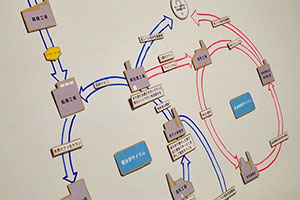

石油危機以降日本政府は、エネルギー源の多様化や資源調達先の多角化、戦略備蓄、それに省エネなどによる資源利用の効率化など、様々な施策を組み合わせながらエネルギーの安定供給確保に努めてきた。その中で、核燃料サイクルを含む原子力は、電源の多様化の一環として、準国産エネルギーとして位置づけられ、エネルギー安全保障政策の一端を担うものとされてきた。

Photo by PIXTA

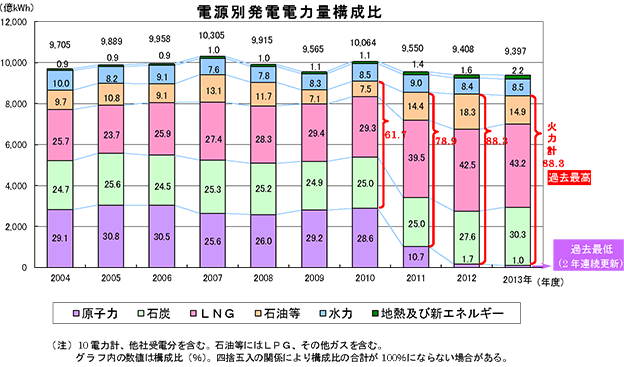

しかし、1990年代以降石油価格の低迷などにより、資源供給途絶へのリスク感が薄まった。市場メカニズムが十分に機能し、需要者にとって不利な状況が想定しにくくなったことから、もはや石油など化石燃料は戦略物資ではなく一般商品であり特別な戦略は必要ないといったような極端な見方も生まれるまでになった。また、原子力発電については、核燃料サイクル計画の遅延がある一方で着実にシェアを伸ばし、2010年には、電源構成比で28.6%を占めるに至った。

事故は、日本のエネルギー政策における原子力の役割について再考を促す大きなきっかけとなった

しかし、2011年の東日本大震災に伴って発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故は、日本のエネルギー政策における原子力の役割について再考を促す大きなきっかけとなった。はたして原子力は安全なのか、事故後の除染や補償などのコストを含む経済性はどうなのか、そして、エネルギー安全保障という観点から見て、原子力にはどのような役割があるのだろうか。本稿では、特にこのエネルギー安全保障の観点から原子力の意味について論じてみたい。

Photo by 新津保建秀

いうまでもなく、多様なエネルギー源(電源)がある中で、どのような電源構成を選択するかは、経済性、環境負荷、資源調達におけるリスク(エネルギー安全保障)など、さまざまな要素を総合的に勘案して決定するものであって、どれか特定の要素のみによって決定するわけではない。したがって、本稿のエネルギー安全保障に係る議論のみをもって原子力政策の是非そのものを論じるべきではないことはあらかじめ述べておきたい。

3.11後のエネルギー供給動向の変化と地政学的リスク

まずは、いくつかのデータから見てみたい。

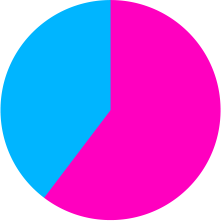

出典:http://www.fepc.or.jp/about_us/pr/pdf/kaiken_s1_20140523.pdf

東日本大震災前、一次エネルギーに占める原子力の割合は11.3%、電力の電源構成比でいえば、28.6%であった(ともに2010年)。それに対し、石炭、石油、天然ガスを合わせた化石燃料の一次エネルギーに占める割合は81.8%、電源構成比では60.7%(このうち、国内炭は0.4%)であった。なお、水力、再生可能エネルギーが電源構成において占める割合は、それぞれ8.5%、1.1%であった。それが、2013年(大飯原発が稼働していたことに留意)には、電源構成における火力発電の割合は88.8%と過去最高を記録している。また、エネルギー自給率でいえば、国際エネルギー機関(IEA)の定義に従って原子力を自給率に算入すれば、震災前の日本のエネルギー自給率は19.9%であったが、震災後に原発がすべて停止したことによって6%にまで低下している。

出典:IEA「Energy Balance of OECD Countries 2013」を基に経済産業省作成

火力発電の場合、発電コストに占める燃料費の割合は、それこそ価格や為替の変動に左右されるが、おおむね60%から80%で推移してきた。(原油価格が高騰した平成20年度は78%になっている。財団法人日本エネルギー経済研究所『有価証券報告書を用いた火力・原子力発電のコスト評価』平成23年9月13日第35回原子力委員会資料第3-1号)また、2013年度の推計では、LNG火力の場合、1kWhあたり12.5円かかっているところ、燃料費は10.3円と、その82.5%を占めている。現在、LNG火力は、電源構成の約49%を占める。また、天然ガスの全供給量(発電以外に都市ガスなどにも使用される)に占める輸入の割合は、96.7%である。

Photo by iStock / steveblose

このように輸入依存率が高く、発電コストに占める燃料費の割合が高いLNG火力を活用するとなれば、地政学的なリスクについて考慮するべきであろう。

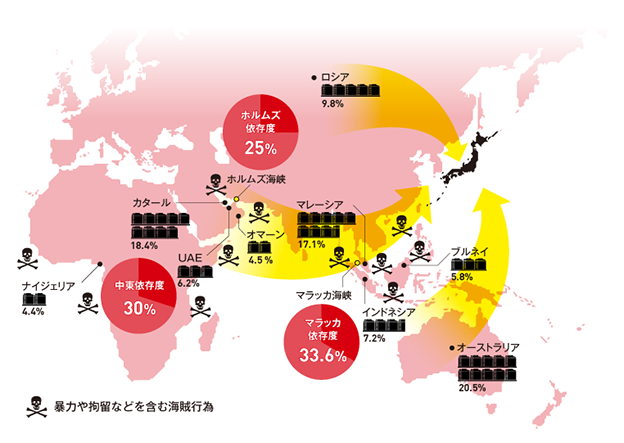

2013年の天然ガス輸入相手国上位10ヵ国のうち、トップのオーストラリア、3位マレーシア、5位インドネシアなどアジア大洋州への依存度は51.6%となっており、中東への依存度は、2位のカタール、6位のアラブ首長国連邦、9位のオマーンを合わせて29.2%と、石油の86.6%(2010年)に比べれば比較的小さい。ホルムズ海峡封鎖といったシナリオに対しても他の地域からの供給によって代替することで対処するのは不可能ではない。

出典:財務省「貿易統計」等より経済産業省作成。マラッカ依存度は、マラッカ海峡以西の輸出主要国の率の積み上げ。

また、長期的にみると、現在新規の天然ガス開発は、東アフリカやアジア、シェールガスなどの北米、それにロシアが主であり、今後ますます中東への依存度が低下することが見込まれる。これらの要因を勘案すれば、天然ガスは比較的にではあるが地政学的なリスクの影響を受けにくいといえよう。

Photo by Joakim Aleksander Mathisen (CC BY 2.0)

なお、参考までに石炭の場合、オーストラリアからの輸入が全体の約6割を占めており、それに続くのがインドネシアの20%と、一国依存の状況にあり、ある意味では極めて脆弱性が高い構造になってはいるが、オーストラリアという国の特性を考えれば、地政学上、供給途絶のリスクは極めて低いと考えられる。また価格も低位で安定している。(資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会基本問題委員会 第13回資料「火力発電について」(資源エネルギー庁、平成24年2月))ただし、二酸化炭素排出量の多さなどを考えると、単純な石炭火力の導入は容易ではなく、温室効果ガス排出量を大幅に抑制するために、石炭ガス化複合発電(IGCC)と言った技術や、二酸化炭素を地中に貯蔵するための二酸化炭素貯留(CCS)技術の導入や低コスト化を進めていくことが必要となろう。それらの技術は、石炭の利用に道を開くが、ここでは、短・中期的な視点から、石油、天然ガスをめぐるエネルギー安全保障について論じたい。

日本国内における地政学的理由による石油供給途絶のリスクは、少なくとも短期的には小さい

話を石油、天然ガスに戻すと、しかし物事はそう単純ではない。2つの点について考えてみる必要がある。第一は短期的な供給途絶に対する備えとしての戦略備蓄である。1970年代の石油危機以降、日本は資源の供給途絶に対して短期的なショックアブソーバー(衝撃吸収装置)として、戦略備蓄を拡大してきた。石油の場合、2014年3月末現在、国家備蓄で約4,796万klの原油および石油製品が貯蔵されており、民間備蓄で約3,610万klの原油および石油製品が備蓄されている。合計約8,406万klの石油は、日数に換算すると約193日分となっている。2012年7月時点で、民間で86日分、国家で112日分、合計198日分、合計8782万キロリットルの石油が備蓄されている。注意が必要なのは、そのうち製品の形で備蓄されているのは約2割強21.8%で、それ以外は原油としての備蓄なのでそれを消費に回すには精製し、製品を貯蔵し、流通させる能力が求められることである。それでも、これだけの量が備蓄されていることは、日本国内における地政学的理由による石油供給途絶のリスクは、少なくとも短期的には小さいと言えよう。

Photo by iStock / tcly

しかし天然ガスの場合、事情は異なる。2014年3月現在、天然ガスの国内備蓄は、国家備蓄が約28日分、民間備蓄が62日分、合計で約271万トンとなっている。2012年現在、天然ガスの国内備蓄は、国家備蓄が20日分、民間備蓄が61日分、合計で257万トンとなっている。しかし、問題は備蓄量よりも、この備蓄された天然ガスの流通と融通である。日本各地には天然ガスの備蓄基地があるが、それぞれを結ぶパイプラインがないために、地域間の融通が極めて難しい。また、天然ガスの売買契約においては、LNGの受け渡しを契約で定められた場所以外ではできない仕向地条項が課されている場合が多い。したがって、ある地域で天然ガスが不足した場合でも柔軟に荷卸しの場所を変更できず、危機の場合に即応が難しい可能性もある。となると、日本全体で備蓄が足りていたとしても、局地的な供給の途絶が起こる可能性もあり得る。もちろん、これは理屈の上でのことであり、この仕向地条項を撤廃し、商慣行を柔軟にしていくための努力も払われていることは付言しておくべきであろう。

Photo by Deacon MacMillan (CC BY 2.0)

第二に、天然ガスの価格メカニズムである。業界の中長期的な見通しとして、現在の設備投資の状況を見ると今後世界的には天然ガスは供給が増える傾向にあるという。欧州における天然ガスの消費の減少やアメリカにおけるシェールガス生産の増加などを考えると天然ガスの需給がだぶつき気味になるとの予測もある。他方で、このような恩恵を日本が享受するためには、地域ごとに区切られた天然ガス市場の構造的特性をクリアしなければならない。

ほぼグローバルな商品となった石油と違い、天然ガスの場合、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど市場がコンパートメンタライズ(特殊化・専門化)されており、各市場で価格が大きく異なる。福島原発事故前、アジア向けスポット天然ガスの(指標価格は$10MMBtuで)英国との価格差は、約2ドルであった(アメリカ市場では、4ドル程度)。ところが、原発事故、原発が次々に稼働停止すると、アジアのスポット価格は上昇し、2011年末には、日英市場の差は8ドルにまで開いた。また、電力各社は、長期契約だけでは需要をまかなうことができないとの判断から、割高なこのスポット契約によって天然ガスを調達することになってしまった(なお、長期契約の方が常に割安とは限らない。それは、市場の動向にもよる。天然ガスの価格が常に上昇を続けている場合には長期契約が有利になるが、最近のように資源の価格が下落傾向にあれば、長期契約の方が割高になることは想定される。アジアにおける天然ガスの価格は原油価格に連動しているので、原油価格の動向の影響を受けることに留意)。

Photo by Daniel ............ (CC BY 2.0)

さらに、アジア市場は中国やインドという資源消費大国を抱え、今後の天然ガス消費の増大が予想されている。ロシアや中央アジアの天然ガス生産国が、消費が頭打ちになったヨーロッパ市場からアジア市場に目を向け、またオーストラリアなどでの開発が進むことが見込まれるが、いずれにしても今後のアジアの天然ガス市場をめぐる動きがより一層活発になっていくことが見込まれる。

このことは、天然ガスを代替するエネルギー源へのアクセスがないことが、価格面でより不利な契約へと結びつくことがないように、積極的な資源外交、国際的な資源市場の制度整備、そしてその他のバーゲニングカード(交渉カード)を用意しておくことの重要性を示唆する。

エネルギー安全保障上の財政的リスク

もう一つ、化石燃料の輸入増に伴うリスクとして、財政的なリスクについて考えてみたい。あらかじめ言っておくと、以下に述べるようなシナリオの蓋然性は、少なくとも短期的にはそれほど高くないと筆者は考えている。しかし、それが資源の輸入増によるものか否かに関わらず、経常収支の悪化の問題については、今後の日本社会の人口動態の変化を含む社会経済環境の変化を考えた場合、楽観的に見過ごすことはできないであろう。まして、それがエネルギー選択とかかわってくるとすれば、本稿で触れておくべき事柄であると考える。震災後、すべての原発が停止し、それに伴って火力発電所の燃料となる化石燃料の輸入が増加した。経産省の「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会第2回資料」によると、2012年度の実績で、原発の停止を火力発電によって代替した発電量は、石炭153億kWh、石油1206億kWh、LNG1234億kWhの合計2592億kWh、それに伴う燃料費増加の総額が3.1兆円ということになっている。(2013年度には、2655億kWh、3.6兆円となっている。「総合資源エネルギー調査会原子力小委員会第3回会合参考資料1」、平成26年7月)

Photo by Col Ford and Natasha de Vere (CC BY 2.0)

しかし「原発停止→貿易赤字拡大→日本経済危機」説に対しては、異論もある。例えば、自民党の河野太郎衆議院議員が異議を唱えている。河野議員は、節電や省エネなどによって火力発電の焚き増しは1827億kWh、輸入額の増加は2.1兆円にとどまるとしている。(河野太郎「経産省の嘘」、『ごまめの歯ぎしり』2013年11月20日)

確かに河野議員の論には一理ある。2.1兆円がそれほど少ない額かどうかは別として、貿易収支の悪化の原因を原発の停止だけに押し付けるべきではない、という主張は間違いない。河野議員はまた、輸入額の増加(貿易収支悪化の要因)は、天然ガスなどの資源の輸入量にあるのではなく為替や価格の変動による要因が大きいと説明する。例えば、2013年の輸入量は2011年に比べ5%の増加なのに対し、輸入金額は36%の伸びを示している。(河野太郎「貿易赤字の裏側」)

しかし、もし市場における価格や為替の変動によって不安定な状況に陥る可能性があるのならば、市場での価格変動の大きい資源に依存し続けることは、持続的に受容可能な額で資源の供給を受けるというエネルギー安全保障の視点からは望ましい選択ではないということになる。実際、2013年度の天然ガスの輸入額は7兆3428億円にのぼるが、これは2010年度には3兆5492億円に比べ、2倍以上増加したことになり、もし消費量がそれほど増加していないのであれば日本経済にとってその負担増は小さくない。(税関統計)

また、この数年、日本の貿易収支は急速に悪化し、赤字幅が増大してきた。貿易収支だけならば、問題ではないが、経常収支の黒字幅の減少も顕著で、経常収支の赤字が恒常化した場合の財政に与える影響は深刻だとの懸念も聞かれる。

Photo by iStock / zilli

日本の公債残高は2014年度末で780兆円にも上る。政府はプライマリー・バランスを2020年ごろまでに達成するとしているが、その見通しは必ずしも明るくない。経常収支が直ちに日本経済に悪影響を及ぼすわけではなく、アメリカやオーストラリアのように、経常赤字でも高い経済成長を維持している国もある。しかし、経常収支が赤字になって、現在の財政状況が続けば、財政赤字と共に「双子の赤字」を抱えることになる。現在日本の国債は9割程度が日銀を含む国内の金融機関によって保有されている。

Photo by PIXTA

しかし、長期的には国内の貯蓄額が減少していくことはほぼ確実な状況の中で、海外の投資家による国債の保有の増加を期待する必要が出てくるかもしれない。その場合、「双子の赤字」は、海外投資家に対する日本の国債の商品としての魅力度の低下を招き、長期金利の上昇や、リスクヘッジの観点から、国内の機関投資家からも国債の保有を忌避する動きが出ないとも限らない。こうした傾向が続けば、極端な場合、日本市場からのキャピタル・フライト(資本逃避)が発生し、日本経済全体へのリスクとなって跳ね返る可能性がある――あくまで可能性の話ではあるが。

リスクヘッジとしての原子力

それでは、このような天然ガスを中心とした化石燃料依存へのエネルギー安全保障上のリスクに対し、原子力の活用は有効なヘッジとなるのであろうか。

政府が2014年2月に原案を公表した「エネルギー基本計画」では、原子力をベースロード電源と位置づけている。ベースロード電源とは、昼夜を問わず一定出力で安定的に電力を供給できる電源のことで、政府はこの基本計画の記述では、さらに「安価で」との説明をつけ加えている。

再生可能エネルギーは、燃料費が全くかからず、海外への依存度がないという点では、エネルギー安全保障の地政学的リスクからは無縁

太陽光発電、風力発電、地熱発電のような再生可能エネルギーは、燃料費が全くかからず、海外への依存度がない(太陽光パネルなど製品の輸入は別として)という点では、エネルギー安全保障の地政学的リスクからは無縁である。しかし、ベースロード電源としての信頼性は高いとは言えない。今後、太陽光で発電された電力を夜間にも利用可能にするような大規模かつ高効率の蓄電のためのバッテリーが実用化されることになるまで、ベースロード電源として活用することはリスクが高いと言わざるを得ない。となると、火力に対するオルタナティブとしては、原子力に優位性があると言えよう。(ただし、「ベースロード電源」という概念自体不要であるという立場に立てば、このような議論は無用であるとの結論になろう。)

Photo by Intel Free Press (CC BY 2.0)

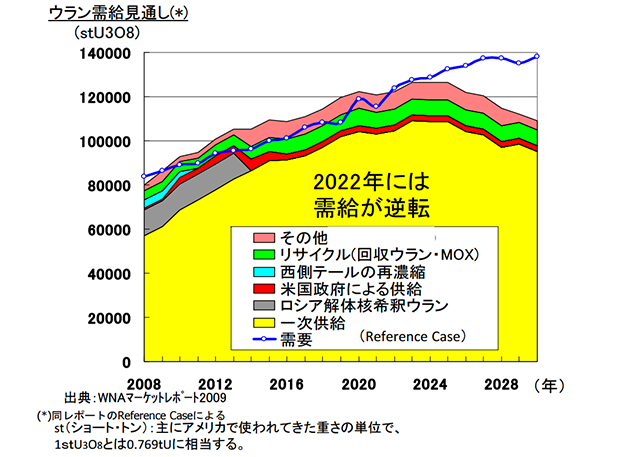

原子力発電の場合、火力と大きく異なるのは、発電コストにおける燃料費の占める割合が、約10~12%程度と極めて低いことである。このことは、天然ウラン価格の価格変動や為替のリスクの影響を受けにくい電源であるということができる。長期的に見れば、世界の原子力利用の動向次第ではあるが、2020年代にはウランの需給が逆転し、ウラン価格の上昇が見込まれているが、少なくとも大幅な価格上昇がない限りは電力価格への影響はそれほど大きくないと言える。ただし、ウランの埋蔵量も有限であり、資源の枯渇を考えれば使用済み燃料の再処理を通じたプルトニウムの回収(そして、ウランの回収)などへのニーズも高まってくるかもしれない。

出典:政策選択肢の重要課題:エネルギー安全保障について(内閣府原子力政策担当室)

また、いったん燃料を原子炉に装荷すれば、トラブルが発生しない限り次の定期点検まで1年ほど燃料を交換せずに運転し続けることができる。燃料の備蓄に関しても、2006年末時点で、国内の濃縮ウラン1,327tU、天然ウラン514tUが存在していることを踏まえ、国内に100万kW級の原発が50基存在し(現状ではこの想定は現実的ではないが)、100万kW級の原発の年間所要量を濃縮ウランで20.5tU、天然ウラン換算で177.5tUとして潜在備蓄を算出すると、2.35年分の備蓄があることになるという(原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会(第8回)資料第2号「政策選択肢の重要課題:エネルギー安全保障について」)。

Photo by Nuclear Regulatory Commission (CC BY 2.0)

全体として原子力は、短期的な地政学的リスクの影響を受けにくい

また、日本が確保する天然ウランの原産国は、オーストラリア、カナダがそれぞれ約20%ずつ、他に、カザフスタン、ニジェール、ナミビア、ウズベキスタン、アメリカ、南アフリカなどが続き、購入した天然ウランを燃料製造に利用するための濃縮役務の委託先としては、アメリカが圧倒的なシェアを占め、次いでイギリス、フランスとなっている。つまり、全体として原子力は、短期的な地政学的リスクの影響を受けにくいということが言えよう。

原発事故に伴うリスクを考えなければ、原子力発電は、エネルギー安全保障上の地政学的リスクへの備えとしては有効な選択肢であると言えよう。

どうなる? 核燃料サイクル

それでは、長期的に見た場合にはどうであろうか。原子力の燃料となるウランも、化石燃料と同じく将来の枯渇が見込まれている。現在の見通しでは、2050年ごろまではウランの供給は可能であるとされているが、中国やインドなど新興国での原子力利用の伸び次第によってはこの需給見通しは変化するであろう。もし、需要の伸びが著しいようであれば、ウラン資源枯渇、あるいは価格の高騰までのリードタイムは短くなる。もし、ウラン資源が枯渇に向かうようであれば、その時には、再生可能エネルギーなど他のエネルギーの動向次第では高速増殖炉サイクルへのニーズが高まるかもしれない。

Photo by Nuclear Regulatory Commission (CC BY 2.0)

そもそも、日本が原子力発電の導入を本格化した1960年代には、核燃料サイクルの導入は当時の国際的な風潮の中ではある意味では当然のものとされていた。1970年代になって石油危機を経験した日本は、海外への資源依存への危機感を高め、すでに導入を決めていた核燃料サイクル路線を一層推進するようになった。高速増殖炉が実用化されれば、原子炉の燃料に利用可能なプルトニウムを自ら生産することが可能になり、準国産のエネルギーを獲得することができるからである。自らの意思で需給を管理できる資源は、いわゆる「ベースロード」電源として電力供給の安定化と、他の資源を海外から調達するうえでの交渉のカード、という二つの側面からエネルギー安全保障に貢献すると考えられた。

他方で、1970年代に入って、インドの核実験などにより核拡散の懸念が顕在化する中、アメリカは核不拡散という安全保障上の要請から核燃料サイクル技術の拡散を制限する方向へと政策のかじを切った。日本の核燃料サイクル政策をめぐって、日米の間に軋轢が生じはじめたのは、ちょうどこのころであった。1977年、アメリカのカーター政権は、東海村に建設された再処理工場の稼働を、その直前になり、二国間協定の事前同意権を使って止めようとした。最終的には、交渉の末、いくつかの条件付きで稼働が認められた。さらにその後、80年代の日米原子力協力協定の改定交渉では、日本側はアメリカから「包括同意」を得て、濃縮、再処理、高速増殖炉の計画を含む核燃料サイクル事業においてもより広い裁量権を獲得した。アメリカは、日本の核燃料サイクル事業については経済性の観点から疑問を持ち、また不拡散の観点からも多少の懸念を持ちながらも、日本側のエネルギー安全保障への取り組みという説明を容認し、また同盟国としての日本への信頼や国際原子力機関(IAEA)の保障措置への取り組みなど核不拡散措置をしっかりと実施してきている実績から、それを認めているというのが実態である。

Photo by Nuclear Regulatory Commission (CC BY 2.0)

高速増殖炉計画がとん挫すれば、再処理事業のエネルギー安全保障への貢献度は低下する

高速増殖炉計画がとん挫すれば、再処理事業のエネルギー安全保障への貢献度は低下するであろう。使用済み燃料から分離したプルトニウムをウランと混合させたMOX燃料を原子炉で燃焼させた場合、ウラン資源節約効果は軽水炉のワンススルー(再処理を行わない)に比べ30%程度増加する(ウラン利用効率は0.6%から0.8%へ向上する)と見積もられている。(「平成16年新大綱策定会議(7回)資料第1号)」、前出「原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会(第8回)資料第2号」に引用)このように再処理のエネルギー安全保障への貢献度が低下すれば、日本の核燃料サイクル事業に対する圧力も高まることも予想される。

Photo by PIXTA

誰が何を決めるのか

冒頭述べたように、エネルギー選択に当たって考慮すべき要素は多様である。エネルギーの選択は、経済性のみならず、地球温暖化など環境への負荷の問題をどのように考えるのか、資源に恵まれない日本が海外への依存度を高めるリスクとの付き合い方、また、それぞれのエネルギー源に固有のリスク(例えば原発事故による環境汚染のリスク、石炭の場合の気候変動や環境汚染、落盤事故などのリスク、油田による環境汚染リスクなど)をどう受け止めるのかなど、日本という社会全体のライフスタイルの選択でもある。

Photo by Massachusetts Dept. of Environmental Protection (CC BY 2.0)

エネルギー安全保障の議論というのは、短期的な経済性の議論にはなじまない、外部費用への価値を認めろという議論である

しかし、現在のエネルギー政策をめぐる議論は、電源構成比率における原子力の割合がどうなるかという点にあまりにもスポットライトが当てられすぎているように見える。ある意味で、エネルギー安全保障の議論というのは、短期的な経済性の議論にはなじまない、外部費用への価値を認めろという議論である。電力市場が自由化される中、また中国やインドをはじめ海外での資源需要が高まる中、民間のエネルギー関連企業にとって、このような外部費用の負担を政府に求める傾向は強くなるかもしれない。電源構成比が、たとえそれが目標値であったとしても、政府からのトップダウンで決定されるのであれば、その目標値が独り歩きし、最初に構成比ありきのリスク管理計画や資源調達計画が策定されるようになるかもしれない。

Photo by Nuclear Regulatory Commission (CC BY 2.0)

究極的には、エネルギー企業や電力企業の自律性とレジリエンス(抵抗復元力、自発治癒力)を高めることが、エネルギー安全保障上の危機管理能力を高めることにつながる

そもそも、エネルギー需給に占める電力の割合は、約4分の1であり、エネルギー安全保障全体を考えた場合、電力を中心にした発想では不十分だろう。また、これから電力市場が自由化されていく中で、電源構成比率という枠で縛りをかけると、原子力や天然ガス、石炭、再生可能エネルギーなどそれぞれの電源のセグメントごとの最適解が追求され、それらの総和が電力事業、ひいてはエネルギー政策全体の最適解とはならない、というガルブレイスの言う「合成の誤謬」が起きる可能性も出てくる。むしろ、例えば電力会社に対しては、火力、原子力、水力、再生可能エネルギーなどそれぞれの資源が抱える固有のリスクへの対処の基準を設け(備蓄の要求、安全基準、環境負荷など)、それらを満たすことを条件としてポートフォリオの組み合わせや設備投資などにおける意思決定を各企業にゆだねる柔軟性が、市場自由化後の電力会社の経営の健全化を促すうえで必要なのではないだろうか。もっと言えば、究極的には、エネルギー企業や電力企業の自律性とレジリエンス(抵抗復元力、自発治癒力)を高めることが、エネルギー安全保障上の危機管理能力を高めることにつながるのではないか(ただし、そうした柔軟な対処能力や意思を電力各社が持っているかどうかは明らかではないし、電力各社からしても政府による方針が示された方が投資計画などを立てやすくなるということで、電源構成比が明確になることを待望する声も大きいが)。

Photo by Andreas Levers (CC BY 2.0)

さらに言えば、この最適解をどの時間軸で求めるのかによっても、答えは異なってこよう。10年をめどにするのか、30年にするのか、あるいは50年、100年先まで視野に入れるのか。エネルギー政策の「持続可能性」とはどのような状態を指すのだろうか。50年先の生活を視野に入れるのであるならば、その時に必要な技術選択を視野に入れた、技術開発や安全性向上への投資だけはすべきで、この点においては、政策的なインセンティブが必要であるという点は明らかである。

人気の回答

Invalid date

■