「本店、本店、大変、大変です。3号機、多分水蒸気だと、爆発がいま起こりました」

2011年3月14日の午前11時過ぎ、東京電力福島第一原子力発電所の吉田昌郎所長(当時)の声は上ずっていた。本店と結んだテレビ会議の映像は爆発の衝撃で小さく揺れていた。

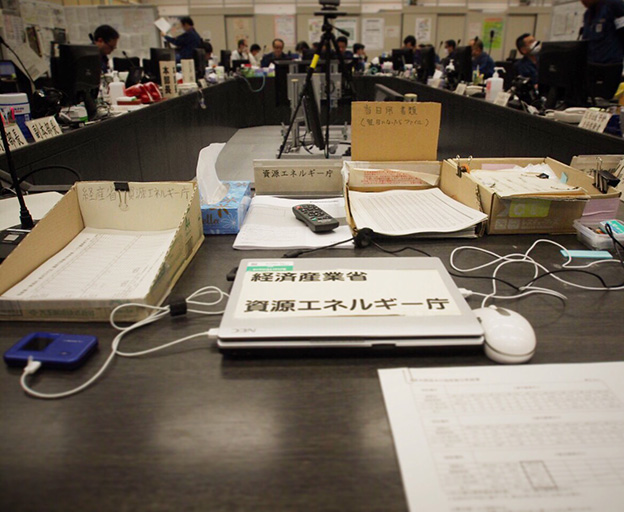

その映像に映っていた福島第一原発の免震重要棟2階にある緊急時対策室を、事故から5年を迎えようとする2016年3月3日、実際に見ることができた。

事故発生時に、吉田氏が陣取り、緊急時対策本部が置かれたところだ。約30席が楕円状に並べられ、パソコンのモニタや本社との赤いホットラインが並ぶ様子は、当時からほぼそのままの状態だという。

2011年3月14日の夜、3号機の水素爆発に続いて2号機も深刻な状態に陥る。当時について吉田氏は、「われわれのイメージは東日本壊滅。本当に死んだと思った」と政府の事故調査に述べている。数千万人の命運が自分の双肩にかかっていた吉田氏は、この本部長席に身を沈め、どんな心境だったのだろう。

4号機近くの建屋には、白い壁面の高さ3メートルぐらいのところに、水平に薄茶色の津波の跡が残っていた。5号機と6号機の海側には、津波の水圧で流された大きなタンクが、まだそのまま残されていた。

事故当日、地震から約51分後に、福島第一原発には高さ13.1メートルの津波が襲来した。敷地高さの10メートルより高い水位は5分以上続いたと推計されている。

その時、福島第一原発の敷地内では約6400人が働いていたが、そんな巨大津波が襲来する可能性について、ほとんどの人は知らなかったに違いない。ただ、少なくとも1人は高さ15.7メートル地点まで駆け上がってくる津波の詳細なシミュレーション結果を3年前に知っていた。それが吉田氏だった。

吉田氏は、2007年4月に東京本店の原子力設備管理部長に就任していた。ここは地震や津波の予測をし、原発の耐震設計に反映させる業務も担当している。

1896年の明治三陸地震(マグニチュード8.6)は高い津波を引き起こして岩手県を中心に約2万2000人の死者を出した。それと同規模の地震が福島沖でも起きるかもしれない、そんな予測を政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が、2002年に報告していた。吉田氏の部下は、この地震が福島第一原発に15.7メートルの津波を持たらすという計算結果を2008年6月に、吉田氏に報告していた。ところが吉田氏や、さらに上司の武藤栄・原子力立地・本部副本部長(当時)は「このような高い津波は実際には来ない」と考えて、対策を先延ばしにしてしまう。

吉田氏は原子力設備管理部長を約3年勤めたのち、2010年6月末に福島第一原発所長に異動する。その8カ月後、巨大津波が襲来したと最初に聞いた時、3年前の自分の判断をどう振り返ったのだろうか。

もしインタビューできるなら最初に尋ねたい質問だが、吉田氏は2013年7月にお亡くなりになり、もう不可能になった。4つの事故調査委員会や、本人にインタビューしたジャーナリストもこのことは聞いていないようだ。

福島第一原発の中を巡るマイクロバスの中で、そんなふうに5年前の吉田氏のことを想像していた。事故の報告書を読んだり、テレビ番組を見たりするだけではわからない生々しい現場の姿から、「もっと真剣に、そして丁寧に事故のことを捉え直せ」と言われている気がした。

今回、福島第一原発を訪れた時、冒頭で東電福島復興本社の石崎芳行代表は「情報公開が大切だ」と強調していた。今年度は7〜8000人が福島第一原発を視察しているそうだ。メディアはどうしても絵になる情景を切り取る傾向があるので、自分の目で全体像を見てもらうことは福島第一原発や、地元の福島の今後を考えてもらう上でとても大切だろう。

1号機から3号機の炉心周辺を中心に、まだ人が近づくことができない場所がある。通常の原発ならば何重もの厚い壁で隔離された核燃料が、いまどんな形でどこにあるのか詳細はわかっていない。世界でもっとも被曝リスクの高い現場の一つだ。一方、原発構内のそれ以外の部分では線量が低く抑えられつつあり、作業員の人が防護服なしで歩いているゾーンもあった。

今回の取材では、免震重要棟のほかに、マイクロバスの中からではあるが、凍土壁の様子、立ち並ぶ汚染水のタンク群、汚染水の浄化装置、核燃料を保管するキャスクの保管庫、生き残った6号機非常用発電機の建屋なども見ることができた。

3号機や4号機にも40メートルぐらいまで近づける。外部電源喪失を引き起こした送電鉄塔が倒れた現場は、まだ事故当日の状態のままだった。原発の冷却を維持する重要電源は、意外なほど貧弱な鉄塔で送られていたことがわかる。原発というシステムのバランスの悪さ、脆弱性を目の当たりにできる現場だ。構内を約1時間ほどで回るコースだが、予想していたより広範囲をカバーしていた。

フェンスや監視カメラなど防護施設の撮影は制限されたが、これは通常運転している原発と同程度だった。安全管理や作業との兼ね合いなど、難しい面は多いだろうが、できるだけ見学や取材できる人の数を増やしてほしい。今の原発政策に批判的な人やジャーナリストなどが入構できる機会もより増やせば、信頼関係の改善につながるだろう。

情報公開以前に、まずは情報をきちんと保全しなければならない

東電にもう一つ注文がある。それは情報公開以前に、まずは情報をきちんと保全しなければならないということだ。

昨年6月、東京地裁で開かれた東電株主代表訴訟で、東電側のある文書の存在が明らかになった。それは2008年9月10日に福島第一原発の第二応接室で開かれた会議の議事メモだ。吉田所長の前任である小森明生所長ら福島第一原発から18人、東京本店から吉田氏の部下らが出席していた。

議事概要の5項目目には、「津波に対する検討状況(機微情報のため資料は回収、議事メモには記載しない)」と記されていた。会議後回収された資料も東京地裁に提出されたが、そこには以下のような記述があった。

ただし、地震および津波に関する学識経験者のこれまでの見解および推本の知見を完全に否定することが難しいことを考慮すると、現状より大きな津波高を考慮せざるをえないと想定され、津波対策は不可避。

上記引用部の「推本」とは、地震に関する調査研究を政府として一元的に推進する「地震本部」のことを指す。2008年時点で東電が「津波対策は不可避」と考えていたことを示す物証であり、これから開かれる刑事裁判でも重要な証拠の一つになると見られている。これと同じような、事故前の意思決定過程の解明に欠かせない資料は、福島第一原発の事務本館にはまだ残されているだろう。免震重要棟と隣接する同館の復旧も進んでおり、一部は再利用され始めていた。汚染を理由に、ここにしか残っていない文書が焼却処分されてしまわないようにしてもらいたい。

事故現場の検証・保存という観点が入っておらず、事故原因究明の姿勢に欠けている

文書だけではない。政府の事故調査委員会委員も務めた吉岡斉九州大学教授は、事故現場やモノの保存が軽視されていることを心配している。中長期ロードマップにもとづいて事故収束・廃炉が進められているが、事故現場の検証・保存という観点が入っておらず、事故原因究明の姿勢に欠けているというのだ。

事故の過程で原子炉施設のどこがどのように壊れ、機能を失っていったかを把握しなければ、安全上の弱点はわからず、今後に生かせない。「解体・撤去作業を優先して証拠を破壊していはいけない」と吉岡教授は言う。

東電は福島復興の一環として、原子力事故・廃炉資料館(仮称)の設立を構想している。これまでの原発PR施設と同様な表層的なものに終わるのか、事故の教訓を後世に残せる資料館になるのか、展示する情報の質にかかっている。

茨城県東海村の原子力科学館に、1999年の臨界事故を引き起こした装置の実物大模型が展示されている。村上達也東海村前村長は、事故を引き起こした実物の展示を望んだが、様々な反対で実現しなかったという。模型には汚れもなく、きれいに作られすぎているために、迫力に欠けている。

事故をリアルに語る物は放射能に汚染されているため、展示には様々な困難があるだろうが、東電の資料館の行方を注視していきたい。画像やヴァーチャルリアリティを駆使するだけでは伝えられない重いメッセージが、本物からは伝わる。