大地震、大津波、原発事故という途轍もない複合災害に見舞われた東日本大震災から8年の月日が経った。

復興庁は、2016年3月までを「集中復興期間」、それ以降を「復興・創生期間」と位置付け、発災以来いくつかの指標にフォーカスして東北被災地の復興の進捗状況と今後のロードマップを定期的に公表してきた。

2019年2月に公開された『東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し』によると、震災前と比較した被災者用住居の復興度は民間住宅等用宅地で93%(着工済99%)。災害公営住宅で98%(着工済99%)。計画通り2018年度末には住まいの確保に関する事業の大枠が完了する見込みとなっているほか、医療施設は98%、学校施設は99%が復旧している。

各種インフラの復旧は2016年までに概ね終了し、2015年3月1日には常磐自動車道が全線開通した。復旧作業の遅れていた鉄道もここ数年で作業が進み、2020年3月末までにはJR常磐線が全線開通する予定だ。

農業(営農再開可能面積)は92%、漁業(被災3県で業務再開を希望する水産加工施設

の再開状況)は96%まで復旧。観光業は日本全体のインバウンド伸張の影響を受け、2017年には外国人宿泊者数が2010年比191%となった。

雇用という面に目を向けると、震災を機に策定された土地利用や民間投資を促進する復興特別区域(復興特区)制度が現在の被災地の雇用を支えていることがわかる。復旧工事やコールセンターといった震災前には存在しなかった業務のニーズが高まり、被災3県の有効求人倍率はいまも1.0倍を越えている(岩手1.49、宮城1.67、福島1.52、2018年11月)。国による避難指示解除、帰還政策が進む福島第一原発周辺地域では、よりこの傾向が顕著で、原発周辺8町村の昨年末の有効求人倍率は4.31倍にも及ぶ。

確かにこれらの数字から判断すれば、「復興」は進んでいるように見える。だが、こうした数字だけで復興が進んでいると判断するのは早計だろう。「被災3県」の外国人宿泊者数は震災前と比べて2倍弱まで増えたが、まだ観光客受け入れ体制が整っていない被災自治体の観光客数は伸び悩んでいる。

農業も水産加工施設も数字上の復旧は完了したが、震災前の生産能力や売り上げを確保できている事業者は少ない。水産庁が3月8日に公開した「水産加工業者における東日本大震災からの復興状況アンケート(第6回)」によれば、震災前と現在を比較して生産能力が8割以上回復した業者は岩手県で63%、宮城県で69%、福島県で28%。売上が8割以上回復した業者は岩手県で46%、宮城県で52%、福島県で17%と、厳しい現実が見えてくる。

Photo by 岩本室佳

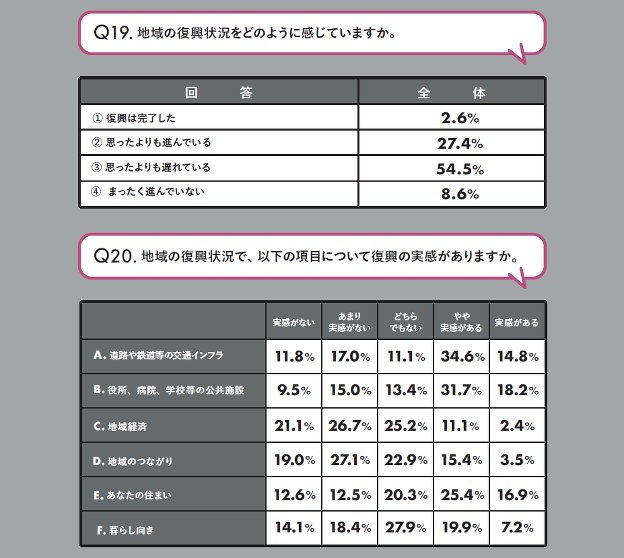

事業者だけでなく、被災地住民の生活実感としても「復興した」という感覚は薄いようだ。NHKが毎年行っている被災者へのアンケート調査(調査期間:2018年12月~2019年1月)では、「地域の復興状況をどのように感じていますか」という設問に対して6割以上が復興の遅れを感じていると回答している。

※NHK「東日本大震災8年 被災者アンケート」より

注目すべきは地域経済の復興状況を尋ねた設問で「実感がある(2.4%)」「やや実感がある(11.1%)」と肯定した被災者がわずか1割強しかいないことだ。「実感がない(21.1%)」「あまり実感がない(26.7%)」といまも約半数の被災者が地域の経済にネガティブな印象を持っている。同様の調査は河北新報も行っており、被災3県の沿岸部では震災前と比べた暮らし向き全般が「厳しくなった」と感じる被災者が30.4%にも上った。

こうした不満は、被災地で復興予算を生かした新たな「産業」が生まれていないことと無関係ではないだろう。多くの被災自治体は巨大防潮堤の建設と土地のかさ上げに時間と人手を取られ、加えてそうした復興支援事業の時給と地元企業との給与ギャップが大きかった(時期や場所にもよるが、時給換算で500〜1000円程度の差があった)ことも現地を悩ませる要因となった。生活の建て直しを優先する被災者が地元企業を離れて復興支援事業に従事した結果、給与の安い地元企業に人が集まらなくなったのだ。人がいなければ、復興予算を使って新事業を開始しようとしても回すことができない。現地の復興を助けるはずの公共事業——復興事業が地元を真綿で首を絞めるように苦しめている。

復興事業が仇となる意味では、漁業も深刻な問題を抱えている。多くの被災した水産加工業者が工場を再建する際、補助金を利用した。それで身の丈に合わない業務拡張を行った結果、投資コストに利益が追いつかず、資金繰りの悪化による経営難に陥る中小企業が生まれているのだ。被災3県で売上が8割以上回復した業者が半分に満たない背景には、このような事情もある。復興を急ぎすぎたことのやむを得ない副作用とも言えそうだ。いずれにせよ、期限付きの復興予算が至るところで「不良債権化」し、地元経済の復興は遅れている。

震災から8年が経過したが、残ったのは巨大な防潮堤だけ――被災地ではそのように揶揄する声も少なくない。復興庁は2021年までの時限設置官庁だ。いまは地元に雇用を生んでいる復旧・復興工事事業は、工事が完了し、予算が付かなくなれば跡形もなく消え去る。復興庁が消滅する前に、どこまで地域に資する復興の総仕上げができるのか。残された時間は少ない。

確かにインフラは復興した。しかし、いまの東北の復興には「人の復興」という概念が決定的に欠けている。これは単なる人口増加の話ではない。「人の復興」とはすなわち、復興に携わる人のモチベーションをどう維持するかということである。

地元から新しい産業が生まれず、自分たちで主体的にまちづくりに関わることもできない。場当たり的な帰還政策が帰還者と移住者の溝を広げ、とりわけ事故を起こした福島第一原発近隣自治体では賠償金の多寡による分断なども起きている。このようなことが長く続けば、当事者の「心」が折れる、あるいは徐々に壊れていくのも必然であろう。実際に、震災から数年は積極的に活動していた復興のキーパーソンが無力感に苛まれ、現場から離れていく事例がここ数年、後を絶たない。

地域社会や住民参加型まちづくりの研究者と知られる天野徹は『東日本大震災の復旧・復興への提言』において、行政だけでなく、NPOやボランティア、地域住民の協働による「新しい公共」をベースに考える必要性を説き、それを実現する条件として

①協働に加わる主体それぞれが成長し成熟した存在であること

②そうした主体の間で行われるコミュニケーションが生産的で多くの人の賛同を得られるものであること

③さらに、そのコミュニケーションによって物事が決まっていく過程が何らかの形でオープンにされることが必要

という3つの要素を挙げている。

外部の人間が被災者たちが抱えている喪失感を受け止め、彼ら自身が失われたものとともに築いてきた物語を継承・発展させることではじめてコミュニティベースの復興が実現するという視点だ。

この視点は福島県いわき市に拠点を置き、さまざまな創造的復興プロジェクトに関わるローカルアクティビスト・小松理虔の主張とも合致する。小松が昨年上梓し、大佛次郎論壇賞を受賞した『新復興論』で展開したのは、食、芸術、観光によって被災地と外部を接続し、「課題先進地区」ならではの新しい復興ビジョンを示すことだった。

震災から8年が経ち、人々は、お仕着せでパターナルな「復興」ビジョンにうんざりしている。だからこそ、「論壇」ではほとんど無名に近いローカルアクティビストの掲げる復興ビジョンが鮮烈な印象を残し、受賞につながったのだ。

天野や小松が指摘するように、今後の東北が創造的復興を行えるかどうかは、コミュニティベースの復興をどれだけ大規模で行えるかどうかにかかっている。コミュニティが再生し、「人の復興」が実現したとき、東北は新たな創造的地域として全国から熱い視線を浴びる存在になるはずだ。

Photo by 津田大介