2011年3月11日に発生した東日本大震災と津波によって引き起こされた東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「福島事故」)は、日本の原子力政策を根本的に考え直す機会を与えたはずであった。何よりも、事故の被災者に寄り添い、二度と事故を起こさない決意のもと、原子力発電への依存度をできる限り低減させていく。これが2014年4月に発表されたエネルギー基本計画の柱である。しかし、一方でエネルギー基本計画は原子力発電を「重要なベースロード電源として一定規模を維持する」とした。この結果、原子力政策の論点が、「原発推進vs脱原発」という二項対立が残ったままとなり、現実には目の前にある既存原発の再稼働問題に「原発政策の是非」が問われがちで、議論が平行線をたどっている。しかし、本当に重要なのは、長期的・国際的観点から、原子力政策の根本的改革を考えることである。そのような改革は、推進・反対の枠を超え、多くの国民の期待と支持が得られるものと筆者は考えている。本論は、そのような観点から、課題を整理してみたものである。

エネルギー基本計画の矛盾と限界

2014年4月11日に、福島事故後初めての「エネルギー基本計画」が発表された。この中で、原子力に関する基本的政策が提示された。ポイントは次の3点である。

(1)原子力発電はエネルギー需給構造の安定性に寄与するベースロード電源である。

(2)原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより可能な限り低減させる。

(3)その方針の下で、我が国のエネルギー制約を考慮し、安定供給、コスト低減、温暖化対策、安全確保のために必要な技術・人材の維持の観点から、確保していく規模を見極める。

これは、この2年前に発表された民主党政権下の「革新的エネルギー・環境戦略」における原子力の位置づけとどこが変わったのだろうか。

当然のことながら「2030年代に原発ゼロを可能とする」という政策は消え、「新増設はしない」という文章も消えた。その代り「ベースロード電源」として「確保していく規模を見極める」との政策が入った。一方、「既存の原発は安全を確認したものは再稼働させる」し、「原則40年寿命」もそのまま継承している。要は、「新増設の可能性」を残し、「一定規模を維持することにした」、ということである。ただ、その一方で「依存度を可能な限り低減させる」という文章が入ったために、全体の位置づけが曖昧で、かつ「一定規模を確保する」政策との矛盾が明らかになってしまった。

もう一つ、この「エネルギー基本計画」の最大の限界は、2030年という時間軸である。エネルギー政策にとって15年という時間は極めて「短期」といっても過言ではない。というのも、大型発電所の平均寿命は40~60年、これから15年間でエネルギーミックスを大幅に変革することは、「非現実的」政策として否定されてしまう。再稼働問題に目が行ってしまうのも、この時間軸のせいともいえる。

Photo by Hajime NAKANO(CC BY 2.0)

本来エネルギー政策は、最低20~30年、できれば40~50年程度の視野で議論すべき課題である。とくに地球温暖化対策は、そのような長期的、国際的対応を必要とする。そういった視野のもと、現時点で何をすべきか、何が最も重要な課題かが浮き彫りになるはずだ。

2050年のエネルギー・ビジョン

では、2050年ごろのエネルギー需給状況はどうなっているだろう?筆者も参加している日本経済研究センターが興味深い分析結果を最近発表している。

まず、エネルギー需要の見通しについての報告である。要旨としては次の3点が指摘されている。

(1)福島事故以降の省エネ・省電力の進展は、1973年の石油危機以来のペースで進みはじめた。経済が成長してもエネルギー需要は増加しない状況が起きているのである。

(2)石油危機後の日本経済は、省エネをバネにして、製造業が飛躍的に国際競争力を高めたのであるが、今回も同様に、日本の産業構造改革を進めていけば、新たに国際競争力を高めることができる。

(3)今後非製造業が主体となる産業構造へ転換することができれば、2050年のエネルギー消費は現在より40%減となりうる。いわゆる「乾いたぞうきん」といわれた日本のエネルギー消費構造は、福島事故を契機に再び省エネが飛躍的に進み、かつそれが新たな国際競争力の源泉となりうる、という結論であった。

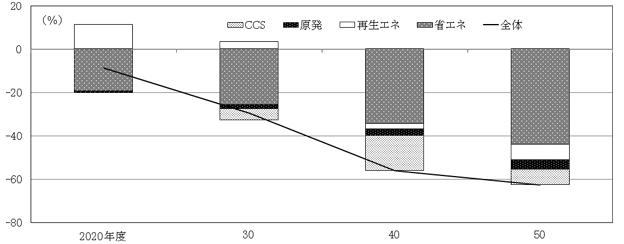

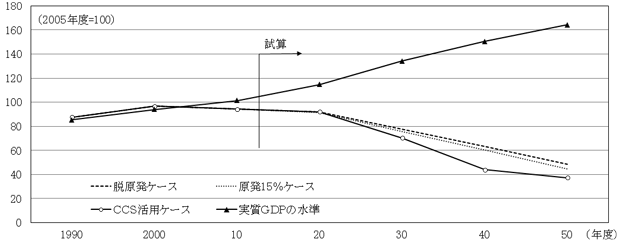

つぎに、温暖化ガス削減見通しについての報告である。(下の図-1、図-2参照)ここでも以下のような結論が出ている。

(1)エネルギー価格が上昇を続けていけば、2050年には05年比で温暖化ガス60%削減が可能、30年段階でも30%削減可能

(2)その中で最も貢献度が大きい(40%削減)のが省エネ(消費構造の転換、効率向上による消費削減)である

(3)原発を一定規模(発電の15%)で維持する場合、過酷事故に備えた保険料や、電源立地交付金の増額が必要と考えられる。そう想定すると、2050年度まで脱原発を選択するケースと15%を維持するケースで、削減費用に差はない

(4)確実に削減を実現するためには、排出量に上限を設けるか、CO2排出量に炭素価格をつける大型の環境税や排出量取引制度などの措置が必要になる。燃料価格が上がらない状況で環境税を導入し50年に6割削減する場合、税収は2050年度には総額で15兆円程度になる見通しであり、この資金を技術開発やインフラ整備に使うことも考えられる。

この分析はあくまでも、ある一定の条件での試算ではあるが、温暖化ガス削減への決め手として最も重要なのは、省エネ(消費構造の変革)であり、そのためにはエネルギー価格の上昇か、そうでなければ、排出量上限設定による規制か、環境税または排出権取引等により、炭素に価格を導入することであることも明らかになった。また、原発はそれなりの貢献が期待されるものの、温暖化削減対策の最大の決め手ではなく、費用の面からは脱原発と原発維持でそれほどの差がないことも明らかになった。

出典:日本経済研究センター、2015年2月27日

図1:温暖化ガス削減への貢献度

出典:日本経済研究センター、2015年2月27日

図2:原発15%維持のケースと脱原発のケースの差はわずか

原子力の競争力について徹底検証を

原発をベースロード電源として一定規模で維持するもう一つの重要な理由は、原発が競争力のある電源だという前提である。この前提の検証も必要だ。

いわゆる電源別発電コスト比較というのは、新設のモデル発電所を想定して、寿命期間(40年)の平均コストで比較する。最新のコスト比較は、2012年に発表されており、そこでは原発の発電コストは最低8.9円/kWhで、事故に伴うコスト(6兆円と想定)が1兆円上昇するたびに0.1円/kWh上昇すると推定されていた。この結果に基づくと、火力発電所とほぼ同等と見られているが、事故コストの上昇や化石燃料のコストによっては、平均コストでも競争力を失う可能性も否定できない。

自由化市場では、一般的に言って、古い原発が競争力が高い

しかし、自由化市場では、このような平均コストの比較だけ見ていてもあまり意味がない。自由化市場になると、各発電所がその時点での発電コストで競争することになる。原子力発電所は、建設費が大きく、運転開始当初は発電コストが高く、償却が進むにつれコストが下がり、償却が終わる20年以降には運転コストのみとなって競争力が高まる。したがって、自由化市場では、一般的に言って、古い原発が競争力が高い、ということになる。このように原子力発電の競争力は、一般論では見極めがより難しくなる。本来は個々の発電所のその時点での運転コストを公表して、競争力を評価することが必要になる。おそらく、既存の原発の多くは運転コストが十分に低いため、自由化市場でも競争力はあると想定される。それは、いまでも電力会社が再稼働を経営上不可欠と見ることからもうかがえる。

しかし、古い原発であっても、新しい規制基準を満たすための設備投資が大きくて、運転コストが一気に上昇して競争力をなくす可能性もありうる。要は、自由化市場になると、一概に原子力発電所の競争力を想定される平均発電コストからでは判断しにくくなるということだ。

出典:原子力・エネルギー図面集(電気事業連合会)

一般的に運転当初のコストが高く投資回収が長期にわたる新増設について、欧米の自由化市場では、特別の契約制度(フィンランドのように一定の顧客と長期契約を結ぶ)、政府による融資保証(米国では、新設の6GWまで、政府が融資保証)、政府による長期固定価格契約(英国では、電力会社と交渉の結果、投資リスク低減のため、差額決済契約付固定価格買取制度を採用)などのリスク低減策が導入されている。我が国でも同様の支援制度が議論されているようだが、特に米・英のような政府が支援する場合は、その必要性についての根拠あるデータの公開が不可欠である。

Photo by iStock

原子力発電への支援措置については、性急な政策決定をするのではなく、温暖化ガス削減への貢献や経済性について、このような透明性の高い徹底した議論が必要だ。

推進・反対に関わらず真剣に取り組むべき課題

原子力の将来が不透明であっても、その将来の行方に関わらず取り組まなければ課題もある。将来が不透明だからといって、そういった課題への取り組みが遅れることは、原子力政策にとって望ましいことではない。福島第一原発の廃止措置はその最大の課題であるが、それ以外にも、推進・反対の枠を超えて、取り組まなければならないも課題として、次の3点をあげたい。

1.使用済み燃料管理と廃棄物処分

第一に、使用済み燃料管理と放射性廃棄物処分問題である。

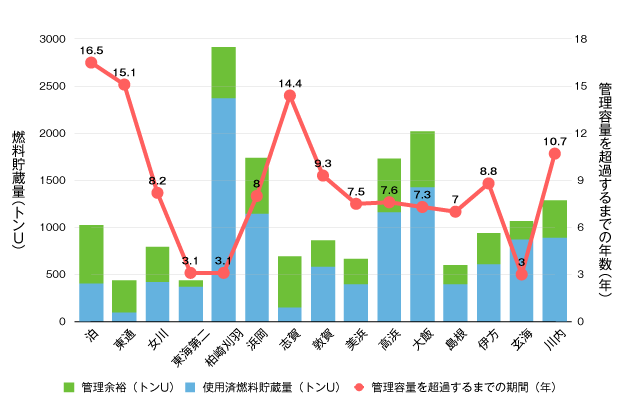

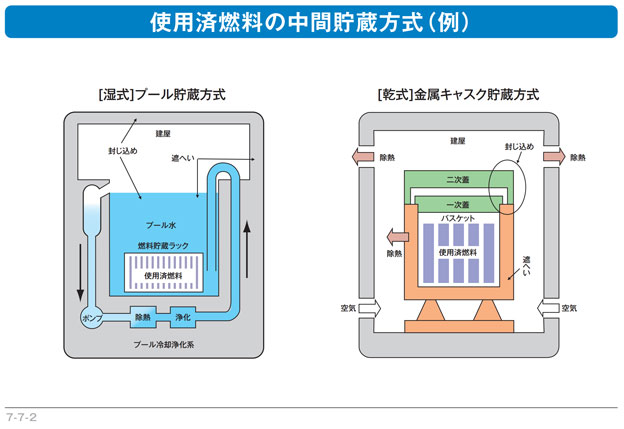

使用済み燃料は2012年末現在で約1万7千トン貯蔵されており、ほとんどが既存原発内のプールに貯蔵されている。プール貯蔵は、コンパクトで、かつ冷却能力に優れているため、取り出したばかりの使用済み燃料の貯蔵法としては優れている。安全管理の面からも、発熱量の高い5年程度はプールでの冷却が必要である。その後は順次再処理工場へと搬送する計画であったが、後述するように、核燃料サイクルは順調には進んでおらず、青森県六ヶ所村で2005年に運転開始予定だった六ヶ所再処理工場は、技術的トラブルも続き運転が遅れており現在安全審査中という状況である。その結果、六ヶ所再処理工場の貯蔵プールはほぼ満杯であり、既存のサイトの貯蔵容量がいっぱいになれば、発電所の運転はできないことになる。貯蔵量は全国のプール貯蔵容量の70%に達しており、時間的余裕がなくなってきている。

プール貯蔵より安全で、長期の貯蔵が可能であり、また貯蔵容量の柔軟性もあって、今後は乾式貯蔵と呼ばれる空冷のキャスクによる貯蔵が有力とされている。

出典:原子力・エネルギー図面集(電気事業連合会)

エネルギー基本計画においても、使用済み燃料貯蔵容量の拡大が最重要課題として取り上げられているが、問題は地元との関係である。これは次節の「核燃料サイクル」問題と密接に関係する。

そして、高レベル廃棄物の最終処分問題への対応である。すでに日本学術会議からは「暫定保管」と「総量管理」を基本とした「根本的見直し」の提言がなされており、政府でも見直しの議論が進められている。ここで最も重要なのは、廃棄物処分計画に対する国民の信頼が欠如している、ということだ。この信頼回復にむけて、地層処分の安全性に関する科学的議論の透明性、意思決定プロセスへの国民参加の在り方、そして原子力政策や核燃料サイクルとの関係等、多くの問題について、国民的議論が必要だ。そのような議論を進め、かつ政府のプログラムを常に監視し、信頼できる情報提供を行う、いわゆる「第三者機関」の設置が必要である。廃棄物処分事業自体も長期にわたるが、この合意形成プロセスも腰を据えて取り組まなければならない課題である。

2.国際的な重要課題——核燃料サイクルとプルトニウム

使用済み燃料からウランとプルトニウムを回収して再利用する「核燃料サイクル」は、日本の原子力政策の要として開発当初より一貫して推進されてきた。

「全量再処理」路線からの転換が必要

しかし福島原発事故を踏まえ、原子力の将来が不透明になった段階で、原子力委員会は「柔軟な核燃料サイクルへの転換」を提言した。これは、回収するプルトニウムを利用する原発が減少すること、経済性でも再処理より貯蔵や直接処分(再処理しないで使用済み燃料のまま地層処分する)のほうが有利であること、将来の実用化が期待されてきた高速増殖炉が実現しないと、いったんはリサイクルできてもそのMOX(プルトニウムとウランの混合酸化物)使用済み燃料はいずれ処分する必要があること等が明らかになったからである。したがって、再処理は需要に応じて柔軟に行うことや、現在は法律上不可能な直接処分を可能にすることなどが必要となる。いわゆる「全量再処理」路線からの転換が必要なのである。

これが、使用済み燃料の貯蔵容量にとっても大きなプラスとなりうる。現在の「全量再処理」政策では、使用済み燃料は「リサイクル資源」とされており将来再処理することが前提となっている。ところが、将来の再処理が不透明な状況では、「貯蔵後の使用済み燃料の行先」が明確ではない。直接処分を可能とすることができれば、「再処理」または「処分」という選択肢を提示することができる。

ただ、電気事業者や地方自治体は、「資源」としての使用済み燃料なら「資産」として計上できるが、「廃棄物」となった瞬間に「負債」とされるため、会計上の問題が発生する。地方自治体の収入も減少するため、使用済み燃料を「廃棄物」として扱う「直接処分」に反対している。

その解決策としては、「移行期間」の設定である。これまで発生した使用済み燃料は「資源」、今後も電力会社が貯蔵している間も「資源」として扱い、将来廃棄物処分事業者に移管するときに「廃棄物」として扱えばよい。将来発生する使用済み燃料については、再処理するかしないかの判断を事業者が行えるようにすればよい。このような対策が取られれば、推進、反対の対立を超えた対応が可能となる。

もう一つ再処理がもたらす重要な課題がある。それはプルトニウム在庫量問題である。プルトニウムは燃料にもなるが、核兵器の材料にも使用可能だ。国際原子力機関ではわずか8キロで核爆発装置が作成可能としている。日本では、「余剰プルトニウムを持たない」政策を1992年より導入し、透明性を高めるため、在庫量の自主的な公表を95年より行ってきている。六ヶ所再処理工場の運転開始を控えた2003年からは、毎年事業者が「プルトニウム利用計画」を再処理前に公表することとし、原子力委員会がその適切さを判断することとしている。

Photo by iStock

しかし、再処理が進む一方で、利用が大幅に遅れたため、2013年末現在、国内で10.8トン、再処理を委託してきた英仏には36.3トン、合計47.1トンものプルトニウム在庫量を抱えているのが現実である。これに対し、隣国の韓国・中国からは懸念の声があがり、核不拡散・セキュリティの専門家からも、在庫量を削減すべきとの批判が続くようになった。

これに対し、米国からの要望もあって、日本政府は2014年3月に、高速臨界装置(FCA)で使用されてきたプルトニウム331キログラムをすべて米国に返還することを決定し、今後も在庫量を減らすべきとの共同声明を発表した。

「柔軟な核燃料サイクル」政策への転換が求められている

実際、どの程度プルトニウムを利用する原発が再稼働するか不透明である現状を考えれば、政府としては、早急に代替案の検討に入るべきだろう。再処理は需要が明確な時だけに限定し、貯蔵容量を拡大するとともに、直接処分を可能とすることが極めて重要だ。そのような「柔軟な核燃料サイクル」政策への転換が求められている。

3.技術力維持は優先順位をつけて

最後に、原子力市場の将来が不透明になることで、次世代の技術者が不足するのではないか、という懸念がある。

これについても、日本経済研究センターの「エネルギー・環境の未来を語るラウンドテーブル」で興味深い論点がまとめられている。これによると、脱原発を決定した場合でも、廃炉や放射性廃棄物処理・処分の技術維持は不可欠であり、そのための対策が必要、と提言している。ただ、技術力維持のためにのみ原発を維持することは、本末転倒であり、原発の必要性はあくまでもエネルギー政策として議論されるべき課題だ。一方で、次世代の技術者・研究者が原子力分野に関心を持ってもらうためには、革新的で魅力のある研究開発課題を設けることが望まれるが、これは研究開発計画全体の総合評価を踏まえて判断がなされるべきだ。

また、既存原発の安全管理に必要な人材も重要な課題だ。国内の新規建設市場が不透明になると、メーカーはどうしても国外に重点をおくことになる。これまで、国内メーカーに依存してきた電力会社は技術的にも自立を迫られることになる。欧米では、80~90年代に同様な課題が浮き彫りになり、電力会社が自らの技術力を強化してきた経験がある。将来の原発市場やメーカーに依存するのではなく、電力会社自らの技術力強化に取り組むことが、既存原子力施設の安全確保にとって極めて重要である。

冷静な政策構築を

福島事故以降、原子力行政、専門家への信頼は失墜し、その回復は未だになされていない。そういった状況の中、推進と反対の対立と不信感が障害となって、原子力政策の議論が一向に進まないことは、日本全体、いや世界のエネルギー・環境問題にとってもきわめて不幸なことである。本来は、2050年までを見通したエネルギー・環境情勢をふまえつつ、冷静に現時点で取り組まなければならない課題に優先順位をおいて、政策を構築していくべきだ。そうすれば、推進・反対の二項対立を超えて、合意形成が可能な原子力政策の実現が可能となるだろう。本論がその実現の一助となれば幸いである。